Представим, что есть место, где мечты художников сбываются. Александру Иванову здесь отведено большое, просторное здание; мы входим и обнаруживаем на стенах множество росписей на темы Священного Писания. Светлые сияющие краски, отточенные движения изображенных, уверенные точные контуры. Сцены, покрупнее и помельче, расположены друг над другом и одна рядом с другой. Одни сюжеты, например, Благовещение или борьбу Иакова с ангелом узнать легко. Другие узнают лишь знатоки Ветхого Завета. Третьи же и вовсе неожиданны. Как здесь оказались Леда с лебедем, Геркулес и Платон? И вообще, что это за здание такое? Для кого оно?

Современные технические средства позволяют проецировать «Библейские эскизы» на стены и наслаждаться эффектами свечения красок, но вряд ли сам Иванов мог бы внятно пояснить программу, подтексты и смыслы. Эскизов более двухсот из запланированных пятисот; некоторые идеи существуют лишь в виде схем с надписями. Проект не окончен и не мог быть окончен. Но почему так вышло?

Александр Иванов, проживший в Риме значительную часть жизни, был поглощен своей огромной картиной «Явление Христа», которая должна суммировать весь смысл Библии. Это переход к новому миру, где есть Спаситель; людям показывают выход, которого ждали очень долго. Пришествие Мессии предсказывали, и вот пророчества сбываются, Христос явился. Академическая картина «про всё сразу»: обряд крещения, связь Христа с Иоанном Крестителем, реакция узревших. Но в самой картине все показано правильно, сухо, даже холодно, без чудес, без «волшебной» составляющей. Нет ни потоков света, ни вздымающихся стихий, ни экстаза, ни наивности. Полотно перенасыщено персонажами и нуждается в подробном комментарии. Это умная картина, «выжимка» из всех взаимосвязей Ветхого и Нового Завета, от которой многим зрителям скучно. Чудо, которое должно изменить мир, происходит, а эмоций нет.

Связь между разными частями Библии — тема и «Библейских эскизов» тоже, но в них развернут целый ряд событий, будто вместо одного «снимка» сняли драматичный и насыщенный «сериал». Из пояснений художника и комментариев его брата, архитектора Сергея Иванова, становится ясно, что росписи должны были украшать некое здание:

У брата была мысль: сделать в композициях всю жизнь и деяния Христа. Проектировалось исполнение всего живописью на стенах особо на то посвященного здания, разумеется, не в церкви.

Письмо В. Стасову, май 1862 г.

Исследователи пишут о «храме философии», где события Евангелия предсказаны не только в Ветхом Завете (что встречалось в искусстве не раз), но и в античных мифах и легендах. Так, рождение Юпитера или Ромула и Рема сопоставлялось бы с рождением Христа, а Благовещение — с историями зачатий Кастора и Поллукса, Александра Македонского и Геркулеса. Все истории и легенды вели к явлению Христа и к возможности спасения.

Ни католическая, ни православная церкви не допустили бы таких смелых сопоставлений христианства и язычества — это против всех богословских правил. В академических картинах вроде «Троицы» Карла Брюллова есть набор принятых норм — история обозначается и рассказывается через атрибуты и позы, но эффекта присутствия нет. Росписи Исаакиевского собора, оконченные в 1858-м, в год смерти Иванова, говорят со зрителем языком классицизма, барокко, романтизма — пафосно, торжественно, пышно, словно это театральное представление. Иванов же задумал что-то вроде «путешествия в прошлое», в мир древний и подлинный, драматичный и при этом убедительный. Своего рода машину времени.

Идея утопического «храма человечества» появляется у художника в 1840-е. Иванов получает заказ (позже отмененный) на «Преображение» и «Вознесение» для московского храма Христа Спасителя. В декабре 1845 года он пишет из Рима своему постоянному корреспонденту, промышленнику, издателю и ученому Федору Чижову:

… у меня давно был план украсить внутренние стены московского храма Спасителя ландшафтами, то есть послать русских художников в Сирию, чтобы написали с натуры все те места Св. земли, где случились важнейшие происшествия со Спасителем.

Эта мечта о присутствии в священном месте, где сами камни и деревья сообщают нечто о Христе и позволяют соприкоснуться с подлинной древностью. В эти же годы «Протобиблейские эскизы» (к Книге Бытия) и «Дни творения» уже обещают большую серию, посвященную ветхозаветной и новозаветной историям.

Иванов старался быть основательным и точным. Он начал изучать объемные археологические и этнографические издания с иллюстрациями — увражи, из которых узнал, как выглядят древневосточные одеяния, утварь, произведения искусства. Путешествия в Египет или Нимруд он не совершал, в Британском музее (куда привезли знаменитые ассирийские скульптуры) никогда не был, его мир почти полностью ограничивался книгами. Из русских переводов Иванов успел лишь немного ознакомиться с вариантом Герасима Павского, Ветхий Завет читал во французском переводе. А в начале 1850-х он получил из Парижа еще одну новую книгу — перевод работы знаменитого немецкого «теолога-смутьяна» Давида Фридриха Штрауса.

«Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835–1836), главное сочинение Штрауса, вызвало скандал в церковных кругах. Штраус относился к Библии как к источнику, который можно подвергать сомнению. В существовании Христа теолог не сомневался, но хотел выявить историческую основу его личности:

… мы можем с доверием отнестись лишь к тем повествованиям евангелий, в которых Иисусу приписываются черты естественные и человеческие; мы можем в общем представить себе, чем Иисус был и чего он добивался.

В сверхъестественное Штраус не верил, его интересовало, как античные образы накладываются на древневосточные и как реальное историческое лицо скрывается под позднейшими наслоениями легенд и сказаний.

Удивительно, что сухая и довольно скептическая книга Штрауса заинтересовала Иванова — очевидно, она легла на хорошо подготовленную почву. Штраусу он доверял как ученому, причем настолько, что встретился с ним лично, приобретал научные книги по его совету. Правда, личная встреча выглядела анекдотично: «…разговор происходил со стороны Штрауса на латинском, а со стороны Иванова на итальянском языке», — вспоминал Иван Тургенев.

Книгу немецкого богослова художник понимал по-своему. Развенчание всего чудесного и мифического ему не нужно, он — идеалист, близкий к последователям философа Шеллинга. Иванов был знаком с немецкой философией еще до отъезда в Рим, где в начале 1830-х встретил русского литератора и переводчика Николая Рожалина, участника «Общества любомудрия», проводника в мир идей Шеллинга. В этой философии художник — нечто вроде пророка, указующего на возможность иного мира (вспомним Иоанна Крестителя в «Явлении Христа»), а за всеми явлениями стоит единое начало. «Библейские эскизы» — это поиск в разных религиях и культурах того, что указывает на путь спасения через Христа, венчающего человеческую историю.

Религиозность Иванова была, судя по всему, очень личной, не обрядовой, а скорее философской. Он хотел показать людям путь к единству, то есть был склонен к мессианским идеям. Его непростая жизнь, полная финансовых трудностей, одиночества в мастерской, печали по поводу недостатка добродетели в людях, очень способствовала мечтам. Мир «Библейских эскизов» и есть мир мечты, утопии. Автор связывает античность, иудаизм и христианскую европейскую культуру — ведь в этих эскизах много отсылок к живописи итальянского Ренессанса.

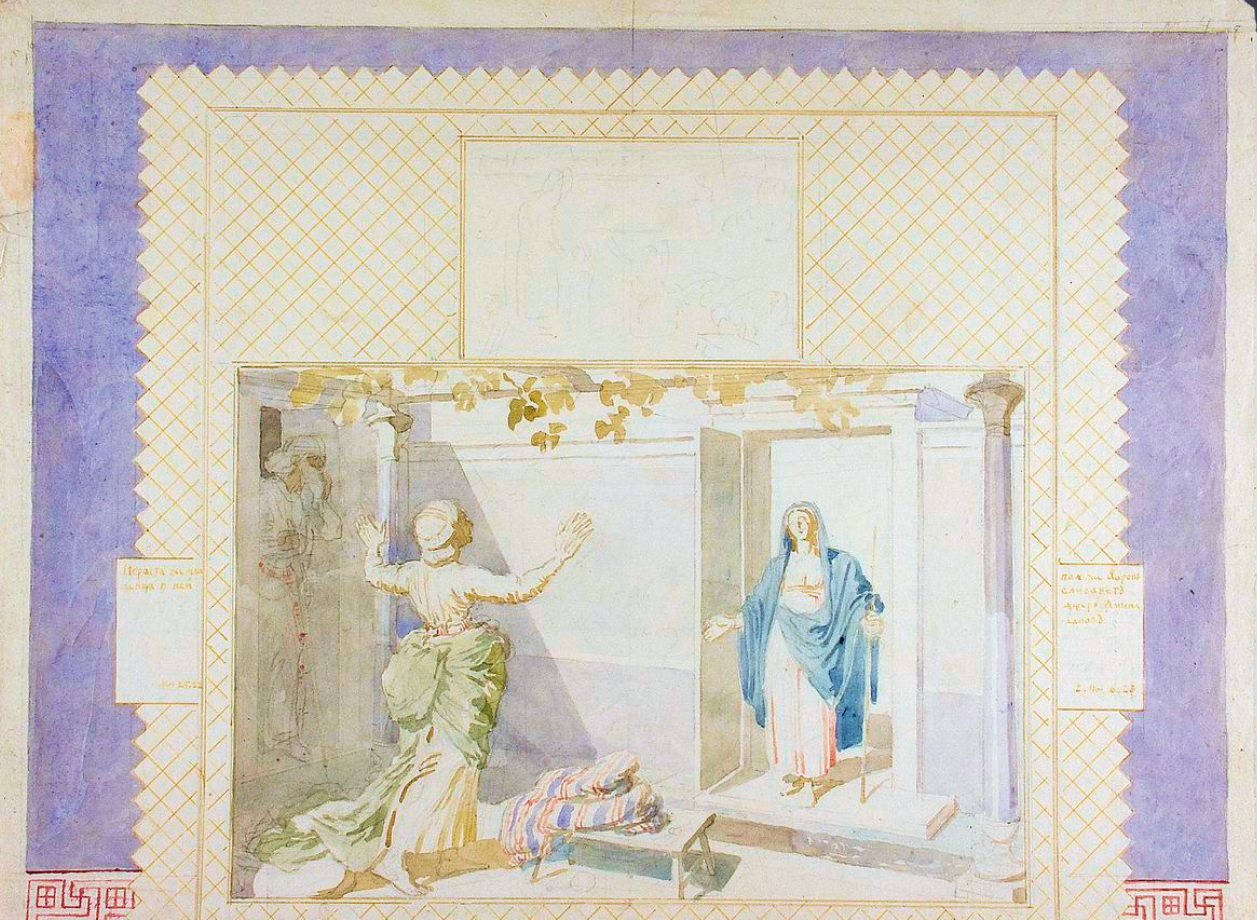

Эскизы Иванова ни в коем случае не наброски, в большинстве из них найдена композиция и отточены линии путем постоянного повторения одних и тех же фигур. Поэтому Моисей ступает легко через Красное море, Иисус, шагая по воде, уверенно подает руку Петру, ангел величественно и спокойно является Марии. Помимо Леонардо и Тинторетто, источниками служили и произведения искусства Древнего Египта и Ассирии. Оригиналы скульптуры были ему недоступны, он копировал и затем использовал гравюры, сделанные по зарисовкам ученых во время археологических раскопок.

Крылатый лев (Ламассу)

Эти гравюры использованы очень разнообразно. Вот Шеду (Ламассу), ассирийский дух-хранитель, превращается в часть трона Яхве, читающего заповеди Моисею. И эта часть трона — волшебное живое существо с трепетными контурами. Эскиз «Фараон просит Моисея и Аарона вывести еврейский народ из Египта» отсылает к одной из гравюр, изображающих заупокойный храм Рамзеса II в Фивах, причем тот фараон, что правил в Египте во времена Моисея, по расчетам ученых, был именно Рамзес II. Пляшущие вокруг золотого тельца — сильно измененный «оживший» египетский рельеф из Амарны. Ангел перед Марией — с крыльями, заимствованными у «крылатого гения» из Нимруда. Стиль рельефов, детали — все меняется, потому что Иванова интересует не документальная точность ученого рисунка, а «путешествие в чудесное прошлое», дух древности. Он упрощает форму, использует плоскость и контур, чтобы достичь монументальности, а иногда — наивности и простоты. Иванов обращается с древневосточными образцами очень свободно, они нужны ему, чтобы передать дух тех времен, когда с людьми разговаривал Бог.

Мир Иванова — это мир чудес: здесь являются ангелы в облаке света, люди преображаются от судьбоносных встреч, а рождение одного героя обещает в будущем рождение другого, самого важного. В центре оказывается фигура Христа, как и в знаменитой картине Иванова, но теперь это эмоциональный рассказ о трансформации, о неотделимости божественного и человеческого. Вестники меняют мир людей, Христос является ученикам в сиянии, божественное может встретиться в любой момент — и все изменится. Такую утопическую идею можно воплотить, если в запасе лет сто, много помощников, а также технология, позволяющая расписать стену так, чтобы свечение и прозрачность красок не потерялись, а монументальность не превратилась в скованность.

Реализовать даже десятую часть такого глобального замысла невозможно. Художник хочет, чтобы зритель шел по «храму Всего», очищался, просветлялся и воспринимал чудеса как реальное. В этом утопическом пространстве побеждает свет. Такое умение мечтать о лучшем мире свойственно немногим. Для этого нужно быть идеалистом, немного наивным, взрослым ребенком, способным надеяться на то, что мир — един, а человечество можно спасти.

Выставка «Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа» проходит в Государственной Третьяковской галерее до 14 ноября 2021 года.

Превью: Посещение Марией Елизаветы. Композиция росписи стены. Конец 1840-х — 1858. Бумага, акварель, графитный карандаш. Государственная Третьяковская галерея