Почему Алексей Моргунов не создал своего «изма», своего направления в авангарде?

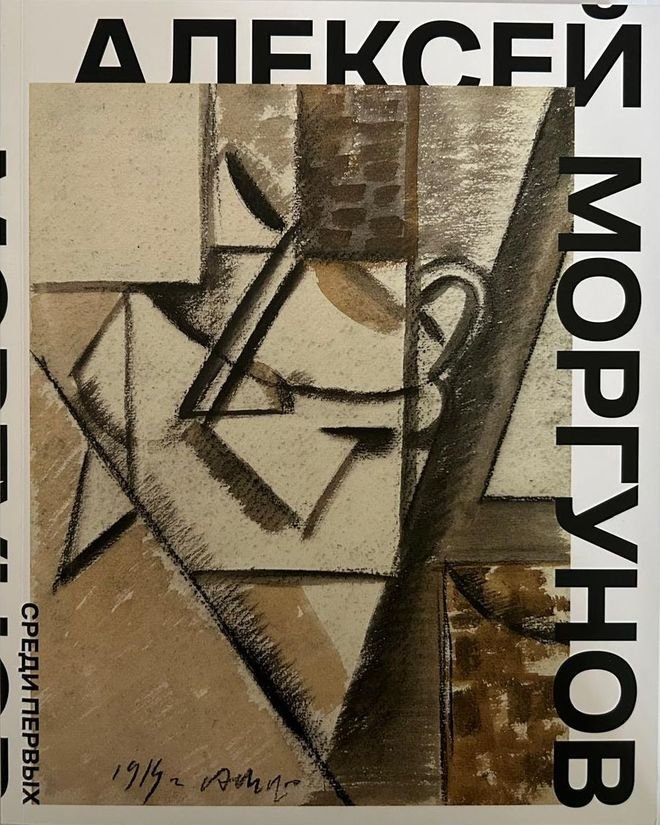

Игорь Смекалов: Он и не собирался этого делать. У выставки очень удачное название «Алексей Моргунов. Среди первых». Здесь становится видно, с кем нужно сопоставлять этого автора, какие аналогии проводить и какие дистанции ощущать. Очевидно, что имело место и отталкивание — нежелание идти до конца и за Малевичем, и за Татлиным. И вместе с тем явное желание оставаться живописцем, который воспринимает разные импульсы и реагирует на них. Демонстрирует вселенскую отзывчивость.

Ирина Вакар: «Измы» — может быть, они закрепощают?..

И. С.: И Моргунов этого закрепощения не хотел.

И. В.: Трудно сказать. Допустим, Матисс создал фовизм, но потом-то он уже не считал себя фовистом. И остался в истории искусства как Матисс, а не как фовист.

Игорь Смекалов: Он и не собирался этого делать. У выставки очень удачное название «Алексей Моргунов. Среди первых». Здесь становится видно, с кем нужно сопоставлять этого автора, какие аналогии проводить и какие дистанции ощущать. Очевидно, что имело место и отталкивание — нежелание идти до конца и за Малевичем, и за Татлиным. И вместе с тем явное желание оставаться живописцем, который воспринимает разные импульсы и реагирует на них. Демонстрирует вселенскую отзывчивость.

Ирина Вакар: «Измы» — может быть, они закрепощают?..

И. С.: И Моргунов этого закрепощения не хотел.

И. В.: Трудно сказать. Допустим, Матисс создал фовизм, но потом-то он уже не считал себя фовистом. И остался в истории искусства как Матисс, а не как фовист.

И. С.: Между прочим, эволюция Матисса в этой связи тоже показательна. После фовизма он не собирался производить бесконечно новое, но рефлексировал на тему чуть ли не всей истории искусства. Посмотрите, как Моргунов, например, рефлексирует на тему Матисса, когда приезжает из Франции в своих натюрмортах (на выставке мы некоторые показываем). Пройдет совсем немного времени, и так же остро он отзовется и на появление супрематизма Малевича. Ведь его картина с красным квадратом из Краснодарского музея на памятной выставке «Авангард. Список № 1» была одним из самых блестящих, сверкающих объектов экспозиции.

И. В.: Почему он не создал «изма»? Здесь интересно порассуждать о судьбе русских «измов». Французские «измы» породили большие движения, начиная с импрессионизма, кубизма и так далее. Теперь возьмите русские «измы». Лучизм — всего несколько лет, и реакции особой нет. Супрематизм — с 1915 по 1919 год, несколько вещей Малевич потом создал только, а потом он перестал быть супрематистом. У русских «измов» какая-то другая судьба.

И. В.: Почему он не создал «изма»? Здесь интересно порассуждать о судьбе русских «измов». Французские «измы» породили большие движения, начиная с импрессионизма, кубизма и так далее. Теперь возьмите русские «измы». Лучизм — всего несколько лет, и реакции особой нет. Супрематизм — с 1915 по 1919 год, несколько вещей Малевич потом создал только, а потом он перестал быть супрематистом. У русских «измов» какая-то другая судьба.

И. С.: У них судьба этапа. Надо пережить и затем преодолеть… В 1913–1915 годах были созданы значительные вещи Моргунова. Но мы не знаем большого количества произведений этого периода. Некоторые известны только по фотографиям. Мы не представляем себе всего объема вещей.

Куда они делись?

И. С.: Мы были счастливы, когда обнаружили фотографии некоторых утраченных произведений в архиве Николая Харджиева и в фототеке Третьяковской галереи. Моргунов подписал, на каких выставках эти картины были показаны. И стало понятно, что, несмотря на то что мы собрали много работ, мы не могли собрать всего.

Куда они пропали?

И. С.: В 1919–1920 годах Отдел ИЗО Наркомпроса их рассылал в разные города России. Затем 1930-е, борьба с формализмом… Война… Тут нужно удивляться тому, как много шедевров сохранилось.

Не было ли у Моргунова разочарования в авангарде?

И. С.: Думаю, нет. Его поздние тексты это подтверждают. Мы опубликовали стенограмму одного из выступлений, где он в свой последний период (в конце 1920-х — начале 1930-х годов, в другой совершенно политической ситуации) рассуждает об этом явлении.

И. В.: Авангардисты понимали в 1920-е годы, что беспредметность уходит в прошлое, а искусство постоянно развивается.

Куда они делись?

И. С.: Мы были счастливы, когда обнаружили фотографии некоторых утраченных произведений в архиве Николая Харджиева и в фототеке Третьяковской галереи. Моргунов подписал, на каких выставках эти картины были показаны. И стало понятно, что, несмотря на то что мы собрали много работ, мы не могли собрать всего.

Куда они пропали?

И. С.: В 1919–1920 годах Отдел ИЗО Наркомпроса их рассылал в разные города России. Затем 1930-е, борьба с формализмом… Война… Тут нужно удивляться тому, как много шедевров сохранилось.

Не было ли у Моргунова разочарования в авангарде?

И. С.: Думаю, нет. Его поздние тексты это подтверждают. Мы опубликовали стенограмму одного из выступлений, где он в свой последний период (в конце 1920-х — начале 1930-х годов, в другой совершенно политической ситуации) рассуждает об этом явлении.

И. В.: Авангардисты понимали в 1920-е годы, что беспредметность уходит в прошлое, а искусство постоянно развивается.

Алексей Моргунов. Хоста. Черное море. 1931-1932.

Государственная Третьяковская галерея

И. С.: Важно, как Моргунов реагирует на свой довоенный опыт, как рассуждает о европейском искусстве в 1924–1925 годы. Я говорю не только о его текстах, но и о живописи. О натюрмортах, например. О том, как он «разговаривает» с посткубистами.

Ранее в поле зрения специалистов были в основном лишь его дореволюционные вещи периода общения с Малевичем. А нам открылись очень занятные факты. Во-первых, наш герой был очень активен в первые послереволюционные годы. Мы не только можем проследить, как он двигался из Совета солдатских депутатов к анархистам и как он выступал в анархистской газете вместе с Татлиным, Малевичем, молодым Родченко и другими. Мы видим, как он уходит от анархистов и становится одним из организаторов Наркомпроса, как он работает над радикальной авангардистской реформой художественного образования.

Ранее в поле зрения специалистов были в основном лишь его дореволюционные вещи периода общения с Малевичем. А нам открылись очень занятные факты. Во-первых, наш герой был очень активен в первые послереволюционные годы. Мы не только можем проследить, как он двигался из Совета солдатских депутатов к анархистам и как он выступал в анархистской газете вместе с Татлиным, Малевичем, молодым Родченко и другими. Мы видим, как он уходит от анархистов и становится одним из организаторов Наркомпроса, как он работает над радикальной авангардистской реформой художественного образования.

Очень важно, что он стал первым руководителем одного из значительных подотделов Отдела ИЗО — стал руководить школьной секцией, ведавшей всем художественным образованием в стране, создал там триумвират, при нем оказываются еще два человека — Машков и Александр Иванов. Затем Иванов остается в школьной секции, а Моргунов уходит в Строгановское училище и преобразует его в 1-е Государственные свободные художественные мастерские. Этого никто не знал! Машков оказывается руководителем 2-х ГСХМ. На самом деле очень интересно проследить, как изменяется авангард в 1918–1920 годы. От этого периода мы знаем очень мало произведений, тем ценнее каждое. Мы начинаем понимать, как Моргунов общался со своими учениками, чего добивался от них.

Кто они были?

И. С.: Известны длинные списки подмастерьев Моргунова. Но кто они?.. Это такая Атлантида, которая показалась на поверхности лишь самыми высокими своими пиками. Мы видим, что это была невероятно темпераментная эпоха. В короткий период военного коммунизма у власти оказались люди с определенными представлениями об искусстве, имевшие стройную программу преобразований, способные ее реализовывать.

И. В.: У них были большие споры по поводу программы.

И. С.: Мы имеем свидетельства того, как моргуновские работы оценили в рабочей группе конструктивистов. Список работ, о которых художники говорят и который они жестко критикуют, сам по себе знаменателен. Они рассуждают, например, о Поповой, Татлине, в этом списке есть и Моргунов.

И. В.: Надо сказать, что тогда была важна сама эта дилемма: оставлять ли искусство станковым или оно должно идти в производство, как считали конструктивисты. По их мнению, искусство должно было эволюционировать в сторону полезности, иначе оно не революционно.

И. С.: Моргунов свой выбор сделал. Мы понимаем теперь, что он был одной из главных фигур русской футуристической революции. В этом сомнений у нас теперь нет. Мы просто фиксируем этапы его администраторской деятельности.

Кто они были?

И. С.: Известны длинные списки подмастерьев Моргунова. Но кто они?.. Это такая Атлантида, которая показалась на поверхности лишь самыми высокими своими пиками. Мы видим, что это была невероятно темпераментная эпоха. В короткий период военного коммунизма у власти оказались люди с определенными представлениями об искусстве, имевшие стройную программу преобразований, способные ее реализовывать.

И. В.: У них были большие споры по поводу программы.

И. С.: Мы имеем свидетельства того, как моргуновские работы оценили в рабочей группе конструктивистов. Список работ, о которых художники говорят и который они жестко критикуют, сам по себе знаменателен. Они рассуждают, например, о Поповой, Татлине, в этом списке есть и Моргунов.

И. В.: Надо сказать, что тогда была важна сама эта дилемма: оставлять ли искусство станковым или оно должно идти в производство, как считали конструктивисты. По их мнению, искусство должно было эволюционировать в сторону полезности, иначе оно не революционно.

И. С.: Моргунов свой выбор сделал. Мы понимаем теперь, что он был одной из главных фигур русской футуристической революции. В этом сомнений у нас теперь нет. Мы просто фиксируем этапы его администраторской деятельности.

Выставка ОБМОХУ (Общество молодых художников). Реконструкция. Вид экспозиции в Новой Третьяковке

Представьте себе, рядом с выставкой Моргунова в Новой Третьяковке зал со знаменитой реконструкцией выставки ОБМОХУ (Общество молодых художников. — Прим. ред.), одной из группировок, которые пестует наш герой. В Наркомпросе Моргунов не только возглавлял образование, но и руководил Отделом художественного труда, а это все творческие заказы советской власти в стране. Он, в частности, некоторое время курировал все молодежные художественные коллективы Москвы.

И. В.: Но сам он остается все же на стороне авангардистов старшего поколения, которые живопись предпочитают деланию вещей. Как писал Малевич, «молодежь пошла делать столы, стулья, кровати, пусть делают. Надо же кому-то и живописью заниматься». Хотя в какой-то момент они все перестали писать. Был перерыв и у Малевича, и у Татлина, Ларионова, когда от крайне радикальной живописи они ушли в другие сферы. Татлин делал печки, как мы помним. Ларионов работал в театре, говорил, что балет более современное искусство. Малевич занимался философией.

В начале 1920-х годов Моргунов не очень продуктивен в творчестве. Он был общественным деятелем, но что касается искусства, в это время всплывают живописные и графические работы, которые кажутся случайными. То он в деревне пишет лошадей и избы, то делает зарисовки — это показывает, что он ищет новый путь, но находит его только с середины 1920-х годов. И мы можем проследить очень сложное возвращение к фигуративности с отсылками к французскому искусству, позднему Браку. Иногда это лирические внутренние переживания, которые он реализует в цвете и в формальных поисках. Иногда к концу 1920-х — в тематической картине. Например, он занимается детской темой — пишет картину «В татарской деревне», она не сохранилась. Или мы видим влияние Де Кирико, который был представлен на выставке современной французской живописи. У Моргунова идет поиск новой образности.

И. В.: Но сам он остается все же на стороне авангардистов старшего поколения, которые живопись предпочитают деланию вещей. Как писал Малевич, «молодежь пошла делать столы, стулья, кровати, пусть делают. Надо же кому-то и живописью заниматься». Хотя в какой-то момент они все перестали писать. Был перерыв и у Малевича, и у Татлина, Ларионова, когда от крайне радикальной живописи они ушли в другие сферы. Татлин делал печки, как мы помним. Ларионов работал в театре, говорил, что балет более современное искусство. Малевич занимался философией.

В начале 1920-х годов Моргунов не очень продуктивен в творчестве. Он был общественным деятелем, но что касается искусства, в это время всплывают живописные и графические работы, которые кажутся случайными. То он в деревне пишет лошадей и избы, то делает зарисовки — это показывает, что он ищет новый путь, но находит его только с середины 1920-х годов. И мы можем проследить очень сложное возвращение к фигуративности с отсылками к французскому искусству, позднему Браку. Иногда это лирические внутренние переживания, которые он реализует в цвете и в формальных поисках. Иногда к концу 1920-х — в тематической картине. Например, он занимается детской темой — пишет картину «В татарской деревне», она не сохранилась. Или мы видим влияние Де Кирико, который был представлен на выставке современной французской живописи. У Моргунова идет поиск новой образности.

Алексей Моргунов. Окно. 1924–1925. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея

Очень важная для него тема — современный человек. Он разрабатывает ее в серии «Зрители». У нас ее нет на выставке, по сути, это изображения рабочих, которые не героизированы, а просто даны как типажи, живые очень правдивые, неидеализированные. В других картинах он изображает рабочего как механическое тело, в процессе труда. Мы почти не видим его лица. Одну из работ этого цикла — «Рабочий» — мы показываем на выставке. Это поиск новой актуальной тематики, которая должны быть выражена в свежей форме, а не в стандартизированной, распространенной в советском искусстве.

Алексей Моргунов. Рабочий. 1930. Холст, масло.

Курская государственная картинная галерея им. А.А.Дейнеки

И. С.: Мы представляем себе его 1919 год, потом несколько лет мы плохо знаем, потом возникают вещи 1924 года, и мы за них сильно держимся, потому что они как раз знаменуют выбор Моргунова — показывают, как он себя ощущает в это время, как прокручивает в голове весь свой прежний опыт. Его новые работы кажутся очень простыми, если не понимать контекста. Период с 1924 по 1935 год — это полноценные 10 лет, наполненные творчеством.

Галерист Ильдар Галеев, посмотрев наш каталог, сказал: «Как интересно он трактует европейский модернизм! До какой степени его искусство отличается от художников поколения Вхутемаса!» На выставке ОСТ в 1928 году наш автор выставляется среди первых выпускников Вхутемаса, он на этой выставке был экспонирован рядом со Штеренбергом, руководителем ОСТа. Моргунов и Штеренберг представляли здесь другое поколение художников. Дистанция между старшими и младшими очень велика. Старшие, считаю, были более оригинальными, независимыми.

В конце 1920-х возникают новые фигуративные вещи Моргунова, которые есть на выставке, — «Мальчик» и еще несколько работ из разных циклов.

Галерист Ильдар Галеев, посмотрев наш каталог, сказал: «Как интересно он трактует европейский модернизм! До какой степени его искусство отличается от художников поколения Вхутемаса!» На выставке ОСТ в 1928 году наш автор выставляется среди первых выпускников Вхутемаса, он на этой выставке был экспонирован рядом со Штеренбергом, руководителем ОСТа. Моргунов и Штеренберг представляли здесь другое поколение художников. Дистанция между старшими и младшими очень велика. Старшие, считаю, были более оригинальными, независимыми.

В конце 1920-х возникают новые фигуративные вещи Моргунова, которые есть на выставке, — «Мальчик» и еще несколько работ из разных циклов.

Алексей Моргунов. Идущий мальчик. 1928-1929. Холст, масло.

Государственный Русский музей

Сколько лет вы готовили эту выставку?

И. В.: Где-то в 2020 году мы ее задумали. Всегда казалось, что у Моргунова довольно мало вещей, на выставках одни и те же работы. Но тут сошлись два момента. В 2020 году состоялась презентация книги Игоря Владимировича (Смекалова. — Прим. ред.) про Александра Иванова, на ней выступал директор Музея им. Савицкого в Нукусе, который проникся доверием к Третьяковской галерее и сказал, что предлагает нам делать выставки, даст картины русских художников, которые у него есть. Меня это страшно вдохновило, я подумала, что пришел час делать выставку Моргунова. Но в результате картины из Нукуса мы не получили, хотя изображения для каталога все же получили.

И. В.: Где-то в 2020 году мы ее задумали. Всегда казалось, что у Моргунова довольно мало вещей, на выставках одни и те же работы. Но тут сошлись два момента. В 2020 году состоялась презентация книги Игоря Владимировича (Смекалова. — Прим. ред.) про Александра Иванова, на ней выступал директор Музея им. Савицкого в Нукусе, который проникся доверием к Третьяковской галерее и сказал, что предлагает нам делать выставки, даст картины русских художников, которые у него есть. Меня это страшно вдохновило, я подумала, что пришел час делать выставку Моргунова. Но в результате картины из Нукуса мы не получили, хотя изображения для каталога все же получили.

И. С.: И это большое достижение!

И. В.: Нам было важно, чтобы наш каталог обладал полнотой. Второй фактор — в интернете появился сайт Госкаталога музейного фонда и там мы увидели, что в российских собраниях довольно много Моргунова. Правда, много средних вещей, но любой художник делает не только одни шедевры. Все же картина немного улучшилась, мы смогли размышлять о его эволюции, его биографии. Большую роль сыграли изыскания Игоря Владимировича — работа в архиве, которая помогла выявить его общественную деятельность, а его тексты, выступления, анкеты опубликовать в документальной части. Мы гордимся нашим каталогом — его изданием и его содержанием.

Я хочу отметить статью Татьяны Викторовны Гармаш. Статья называется «Последняя семья Саврасова», и она показывает, что Моргунов не просто случайный ребенок, а что последняя семья Саврасова — настоящая. Мать Моргунова заботилась о муже и двоих детях и получала пособие на их содержание после смерти Саврасова, а в конце жизни жила около Третьяковской галереи в приюте для вдов и сирот, построенном Третьяковым. На сегодняшний день наш каталог — наиболее полное собрание сведений о Моргунове. И мы ждем, что исследователи присоединятся к нам и захотят эту фигуру изучить и сделать более понятной.

И. С.: Мы все еще знаем о Моргунове очень мало, его живопись перед нами на глазах открывалась. На меня произвело впечатление то, как его картины смотрятся в залах Третьяковской галереи рядом с главными шедеврами русского авангарда. Разговор о художнике только начинается.

На превью: Экспозиция выставки «Алексей Моргунов. Среди первых». 2024. Фото: Иван Новиков-Двинский/Государственная Третьяковская галерея

И. В.: Нам было важно, чтобы наш каталог обладал полнотой. Второй фактор — в интернете появился сайт Госкаталога музейного фонда и там мы увидели, что в российских собраниях довольно много Моргунова. Правда, много средних вещей, но любой художник делает не только одни шедевры. Все же картина немного улучшилась, мы смогли размышлять о его эволюции, его биографии. Большую роль сыграли изыскания Игоря Владимировича — работа в архиве, которая помогла выявить его общественную деятельность, а его тексты, выступления, анкеты опубликовать в документальной части. Мы гордимся нашим каталогом — его изданием и его содержанием.

Я хочу отметить статью Татьяны Викторовны Гармаш. Статья называется «Последняя семья Саврасова», и она показывает, что Моргунов не просто случайный ребенок, а что последняя семья Саврасова — настоящая. Мать Моргунова заботилась о муже и двоих детях и получала пособие на их содержание после смерти Саврасова, а в конце жизни жила около Третьяковской галереи в приюте для вдов и сирот, построенном Третьяковым. На сегодняшний день наш каталог — наиболее полное собрание сведений о Моргунове. И мы ждем, что исследователи присоединятся к нам и захотят эту фигуру изучить и сделать более понятной.

И. С.: Мы все еще знаем о Моргунове очень мало, его живопись перед нами на глазах открывалась. На меня произвело впечатление то, как его картины смотрятся в залах Третьяковской галереи рядом с главными шедеврами русского авангарда. Разговор о художнике только начинается.

На превью: Экспозиция выставки «Алексей Моргунов. Среди первых». 2024. Фото: Иван Новиков-Двинский/Государственная Третьяковская галерея