Шедевр ли это? Предварительные замечания

В декабре 1915 года в Петрограде на выставке со странным названием «0, 10» в ансамбле из почти сорока беспредметных картин Казимира Малевича была показана работа «Четыреугольник»; в каталоге она значилась первой, а в зале экспонировалась выше других, на стыке двух стен — в «красном углу». Это был тот самый «Черный квадрат» (за картиной закрепилось именно такое название, хотя в Третьяковскую галерею она поступила — очевидно с подачи автора — как «Черный супрематический квадрат»), ставший одним из самых известных и самых дискуссионных произведений в истории мирового искусства. Споры о нем не утихают ровно сто лет, временами приобретая такую остроту, словно речь идет о явлении сегодняшнего дня, от оценки которого зависят судьбы будущей культуры.

Поэтому, прежде чем рассматривать «Черный квадрат» в одном ряду с признанными шедеврами Третьяковской галереи, следует предварить возможные вопросы, недоумения или даже протесты. Насколько произведение Малевича соответствует самому понятию шедевра? Не является ли его признание результатом тотальной мистификации, гипнотическим воздействием пропагандистов, преследующих свои, скорее всего неблаговидные цели? Проще говоря, не попадает ли зритель в ловушку, описанную в сказке Андерсена «Новое платье короля»?

Скажем сразу: эти опасения напрасны. История искусства не знает случаев столь длительного массового помрачения рассудка и вкуса. В андерсеновской сказке, как мы помним, нагота короля стала очевидной для всех тотчас после замечания ребенка — с картиной Малевича ничего подобного не произошло, хотя она постоянно подвергается публичным «разоблачениям». И, конечно, уже не произойдет. Но чтобы понять существо дела, начнем с самого начала. Слово шедевр (chef-d’œuvre), ставшее популярным в России в эпоху романтизма, в буквальном переводе с французского — главное творение, важнейший труд. На первый взгляд, «Черный квадрат» вполне отвечает этому определению: и сам автор, и окружающие именно так оценивали место картины в творчестве Малевича. Но с другой стороны, понятие шедевра подразумевает неоспоримо высокое качество, более того, в русском языке это всегда нечто совершенное, возвышенное, имеющее всеобщую и непреходящую ценность. Естественно, при таком понимании шедевром можно называть только произведения классических эпох и стилей, а все, выходящее за их рамки, строго ограничивать. Но тогда придется или признать, что искусство ХХ века перестало производить шедевры, или хотя бы отчасти пересмотреть значение этого слова.

Скажем сразу: эти опасения напрасны. История искусства не знает случаев столь длительного массового помрачения рассудка и вкуса. В андерсеновской сказке, как мы помним, нагота короля стала очевидной для всех тотчас после замечания ребенка — с картиной Малевича ничего подобного не произошло, хотя она постоянно подвергается публичным «разоблачениям». И, конечно, уже не произойдет. Но чтобы понять существо дела, начнем с самого начала. Слово шедевр (chef-d’œuvre), ставшее популярным в России в эпоху романтизма, в буквальном переводе с французского — главное творение, важнейший труд. На первый взгляд, «Черный квадрат» вполне отвечает этому определению: и сам автор, и окружающие именно так оценивали место картины в творчестве Малевича. Но с другой стороны, понятие шедевра подразумевает неоспоримо высокое качество, более того, в русском языке это всегда нечто совершенное, возвышенное, имеющее всеобщую и непреходящую ценность. Естественно, при таком понимании шедевром можно называть только произведения классических эпох и стилей, а все, выходящее за их рамки, строго ограничивать. Но тогда придется или признать, что искусство ХХ века перестало производить шедевры, или хотя бы отчасти пересмотреть значение этого слова.

Казимир Малевич. Берлин, 1927. Фотография.

Из книги «Малевич о себе. Современники о Малевиче». Авторы-составители И.Вакар, Т.Михиенко. М: Русский авангард, 2004. Т.1. С. 352

Вопрос не так прост, как это кажется на первый взгляд; в его разрешении и таится главное различие классического и так называемого современного искусства. (Малевич формулировал это иначе: «изобразительное и новое искусство».) В первом существенную роль играет изображение видимого (или воображаемого) мира, для чего, естественно, необходимы определенные, вырабатываемые веками навыки, владение ремеслом, сложная техника. В этом смысле традиционное искусство классических эпох строится на мастерстве исполнения, что не исключает ни оригинальности авторского стиля, ни новизны образной интерпретации. Во втором важнее всего изобретение (понятие, введенное художниками авангарда). Тем, кто заявляет: так может каждый, —хотелось бы задать вопрос: что именно может? Исполнить или придумать? Написать еще один квадрат или изобрести нечто столь же принципиально новое и предельно простое? Последнее не смог сделать за прошедшее столетие, пожалуй, никто. И Малевич был прав, когда придавал своему детищу значение поворотного, ключевого для своей эпохи создания —после «Квадрата» искусство исполнения, повторения того, что существует в реальности, во многом стало восприниматься как анахронизм. Хотя фигуративная живопись не исчезла — к ней впоследствии вернулся и Малевич, и все мировое искусство. «Квадрат» вовсе не «убил живопись» — когда-то и сам Малевич так думал, но история доказала обратное.

Конечно, «Черный квадрат» — не обычная картина, может быть, даже совсем не картина, хоть и имеющая внешние признаки произведения живописи. Соответственно, и его история не совсем обычна. В ней можно выделить два сюжета. Первый вполне традиционен: несмотря на кажущуюся простоту замысла и элементарность исполнения, мы и здесь сталкиваемся с честолюбивыми мечтами, долгими поисками и особым творческим подъемом, без которых не появлялся на свет, наверное, ни один мировой шедевр. Но другой сюжет будет непохож на привычные повествования такого рода, где рожденное в муках произведение венчает своей славой историю его создания, служит хеппи-эндом, залогом долгой счастливой жизни, о которой, собственно, уже нечего рассказывать.

Не такова история «Черного квадрата». В ней период создания является главным, но кратким эпизодом, чем-то вроде надводной части айсберга, размеры которого выясняются только в момент встречи с его громадой. Такую встречу пережил сам Малевич: на протяжении многих лет он осмыслял свойства этого концепта, находил в нем актуальные аспекты, предлагал новые интерпретации столь простой, но многозначной формы. Вслед за автором к работе в поле толкований подключились его последователи, сторонники и оппоненты, художники и критики. Пересказывать все сделанное за столетие не имеет смысла. Но то, что приобрел «Квадрат» в течение жизни его автора, то, что Малевич думал и писал о нем, входит естественной составляющей в историю картины. Можно сказать так: история «Черного квадрата», как и многих знаковых произведений, — это история, опрокинутая в будущее.

И все же начать следует с традиционных вопросов: как, когда и почему возникла эта картина.

Не такова история «Черного квадрата». В ней период создания является главным, но кратким эпизодом, чем-то вроде надводной части айсберга, размеры которого выясняются только в момент встречи с его громадой. Такую встречу пережил сам Малевич: на протяжении многих лет он осмыслял свойства этого концепта, находил в нем актуальные аспекты, предлагал новые интерпретации столь простой, но многозначной формы. Вслед за автором к работе в поле толкований подключились его последователи, сторонники и оппоненты, художники и критики. Пересказывать все сделанное за столетие не имеет смысла. Но то, что приобрел «Квадрат» в течение жизни его автора, то, что Малевич думал и писал о нем, входит естественной составляющей в историю картины. Можно сказать так: история «Черного квадрата», как и многих знаковых произведений, — это история, опрокинутая в будущее.

И все же начать следует с традиционных вопросов: как, когда и почему возникла эта картина.

Предыстория: перевернутый мир

В июле 1913 года трое друзей — музыкант, поэт и художник — собрались на даче в финском поселке Уусикиркко для решения важнейшей задачи: «Устремиться на оплот художественной чахлости — на Русский театр и решительно преобразовать его». Свою встречу они назвали «Первым всероссийским съездом баячей будущего (поэтов-футуристов)» и тут же дали сообщение о нем в петербургские газеты. Все трое принадлежали к крайним новаторам; несмотря на возрастные различия (старшему, Михаилу Матюшину, исполнилось 52 года, младшему, Алексею Кручёных — 27, Малевичу — 34) все они только недавно ярко заявили о себе в авангардной среде. Матюшин, оставив службу в Императорском оркестре, увлекся живописью, теософией и изданием новой литературы; Кручёных опубликовал несколько футуристических книжек и участвовал в создании нашумевшего манифеста «Пощечина общественному вкусу»; Малевич на выставках 1912 года впервые по-настоящему поразил художественный мир своим кубизмом.

Новая затея (ее замысел, по-видимому, принадлежал Малевичу) была чем-то из ряда вон выходящим. Футуристическая опера «Победа над солнцем» должна была продемонстрировать эффект соединения текста в духе зауми, новой (атональной) музыки и кубофутуристического оформления; ни один из этих элементов еще не был опробован на театральной сцене. Результат оказался сокрушительным, а премьера в декабре1913 года (опера прошла всего два раза) — одной из самых скандальных акций за всю историю русского театра.

Было бы несправедливо утверждать, как это делали авторы постановки, что публика просто не смогла оценить их новаторство. Спектакль не стал сценическим шедевром в силу многих причин — из-за поспешной подготовки, отсутствия профессиональной режиссуры и исполнителей и, главное, из-за недостатка средств. Сказалась здесь и особенность творчества Кручёных: его «антидрама», лишенная необходимого в театре действенного и коммуникативного начал (персонажи не разговаривают, а выкрикивают бессвязные фразы), поражает алогизмом даже в сравнении с наиболее радикальными образцами театра абсурда ХХ века.

Да и стремились ли авторы «Победы» создать произведение театрального искусства, увлекал ли их театр как таковой? Вряд ли. Скорее, для них это была расширенная площадка для массового распространения своих идей, что-то вроде зала, где в эти годы проходили скандальные диспуты о новом искусстве с участием Малевича и Кручёных.

Новая затея (ее замысел, по-видимому, принадлежал Малевичу) была чем-то из ряда вон выходящим. Футуристическая опера «Победа над солнцем» должна была продемонстрировать эффект соединения текста в духе зауми, новой (атональной) музыки и кубофутуристического оформления; ни один из этих элементов еще не был опробован на театральной сцене. Результат оказался сокрушительным, а премьера в декабре1913 года (опера прошла всего два раза) — одной из самых скандальных акций за всю историю русского театра.

Было бы несправедливо утверждать, как это делали авторы постановки, что публика просто не смогла оценить их новаторство. Спектакль не стал сценическим шедевром в силу многих причин — из-за поспешной подготовки, отсутствия профессиональной режиссуры и исполнителей и, главное, из-за недостатка средств. Сказалась здесь и особенность творчества Кручёных: его «антидрама», лишенная необходимого в театре действенного и коммуникативного начал (персонажи не разговаривают, а выкрикивают бессвязные фразы), поражает алогизмом даже в сравнении с наиболее радикальными образцами театра абсурда ХХ века.

Да и стремились ли авторы «Победы» создать произведение театрального искусства, увлекал ли их театр как таковой? Вряд ли. Скорее, для них это была расширенная площадка для массового распространения своих идей, что-то вроде зала, где в эти годы проходили скандальные диспуты о новом искусстве с участием Малевича и Кручёных.

Михаил Матюшин, Казимир Малевич и Алексей Кручёных. Март 1912. Фотография.

Любопытно, что в те июльские дни в Уусикиркко, когда была задумана опера, друзья сделали несколько фотографий, игровых «селфи», на которых представили себя в лесу, в странных мизансценах — то стоящими на самодельном пьедестале, то висящими вокруг него (Малевичу особенно удалась роль атланта, чья могучая фигура подпирает все сооружение). А в Петербурге после спектакля они снялись уже официально, в ателье известного фотографа Карла Буллы, в приличных костюмах, с серьезными, даже значительными лицами (кроме вечно скоморошничающего Кручёных), но на фоне перевернутого задника с изображением традиционной драпировки и рояля, как бы повисшего над их головами.

Думается, это тоже выдумка Малевича. Дело в том, что в «Победе» он не смог осуществить один очень важный принцип, который удалось реализовать сюжетно, но не пластически (непосредственно на сцене) — принцип переворачивания, выворачивания наизнанку, «мира наоборот». Эта идея, сохранившая в своей основе далекие отзвуки вольного карнавального смеха, была близка авангардистам; ее высказывала жена Матюшина, поэт и художница Елена Гуро, скончавшаяся в апреле 1913 года:

И я вдруг подумал: если перевернуть,

вверх ножками стулья и диваны,

кувырнуть часы?..

Пришло б начало новой поры.

Открылись бы страны.

вверх ножками стулья и диваны,

кувырнуть часы?..

Пришло б начало новой поры.

Открылись бы страны.

В опере эта идея наглядно воплощалась в эпизоде 2-го дейма (действия), когда Толстяк (тип обывателя) попадает в «десятый стран», где «окна все внутрь проведены», а «улицы вниз вершинами — как в зеркале». В перевернутом мире земное тяготение преодолено, а вместе с ним «все стало мужским» и наступила прекрасная «жизнь без прошлого». Главной предпосылкой создания этого преображенного, перевернутого мира стало центральное событие оперы — сама победа над солнцем. Этот многозначный образ авторы оперы расшифровывали по-разному. Матюшин упирал на ниспровержение художественных ценностей, говорил о победе над солнцем «старой эстетики», «над старым романтизмом, над привычным понятием о солнце как „красоте“»; Кручёных утверждал: «Основная тема пьесы — защита техники, в частности — авиации. Победа техники над космическими силами и над биологизмом». Малевич воспринимал идею оперы в контексте футуризма: «Футуристы хотят освободиться от... упорядоченности мира <...> Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разбивать в куски и из этих кусков творить новые ценности. <...> Вот и солнце — эта бывшая ценность — их поэтому стесняет и им хочется ее ниспровергнуть».

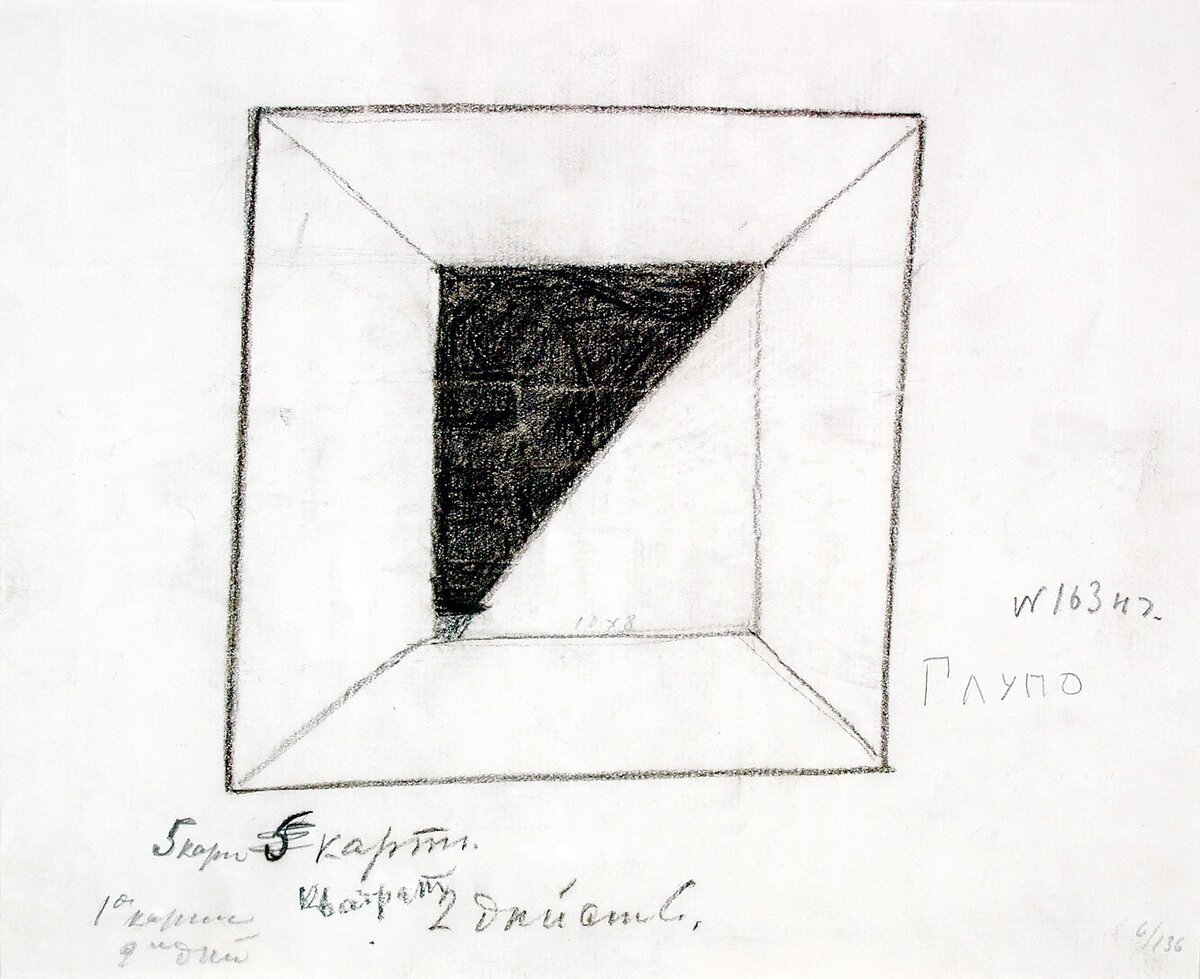

Казимир Малевич. Эскиз декорации к опере М. Матюшина и А. Кручёных «Победа над Солнцем». II деймо, 5 картина, 1913. Бумага, карандаш. Первый футуристов театр.

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

Каждый из авторов по-своему суживал заглавную тему оперы, возможно, не вполне прозревая ее потенциальную значимость. Можно подумать, что идея победы над солнцем просто продолжает футуристические призывы «бросить» с парохода современности «солнце русской поэзии» или «победить летаргию привычки» (Кручёных). В действительности она гораздо глубже. Ведь солнце — знаковое понятие, один из важнейших символов мировой культуры; источник жизни, нечто изначально данное человечеству и извечно обожествляемое; то, что нельзя преобразовать или отменить — как линию горизонта, небо и землю; оно определяет положение человека на земле — не случайно попытки восстать (миф об Икаре) неминуемо оканчивались поражением. Короли и поэты могли равнять себя с ним («Будем как солнце» Константина Бальмонта), но еще никто не стремился к победе над солнцем и тем самым к разрушению существующего порядка вещей. В этом смысле идея оперы (возможно, даже неосознанно для авторов) выводила тему нигилистического бунта на новый, поистине глобальный уровень.

Казимир Малевич. Эскиз декорации к опере М. Матюшина и А. Кручёных «Победа над Солнцем». II деймо, 5 картина, 1913. Бумага, карандаш. Первый футуристов театр.

Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

Увлеченный футуристическим пафосом, Малевич создал фантастическое зрелище с прожекторами, живописными задниками в духе своих кубофутуристических картин и огромными геометризированными фигурами будетлян, — зрелище, своим «нечеловеческим» характером отвечавшее образу нового технизированного мира. Эта работа оставила в памяти художника глубокий след. Несколько раз он хотел вернуться к постановке (позднее это сделали его ученики). Малевича всегда привлекали масштабные проекты, здесь же, к его досаде, блестящий новаторский замысел не получил соответствующей реализации. И не только из-за финансовых трудностей: тема оперы оказалась далеко не исчерпанной.

Авторская версия рождения «Квадрата»

Здесь нужно, как ни банально это покажется, пойти самым простым путем — принять на веру слова Малевича о прямой связи его «Квадрата» с «Победой над солнцем». Существовал или нет эскиз занавеса в виде черного квадрата, в 1913-м или 1915-м явился художнику этот мотив — в данном случае совершенно неважно. Важно другое: работая над рисунками, а затем и над первыми супрематическими картинами, Малевич продолжал думать о «Победе». Определяющим фактором рождения «Черного квадрата» стали не случайно попавшиеся ему на глаза материалы с геометрическими фигурами, не теософские трактаты и прочие отвлеченности. Малевич внезапно с особой ясностью увидел смысл «Победы над солнцем» — нашел пластический знак, выражающий этот смысл.

Черный квадрат — антитеза солнца, анти-солнце. Он поглощает свет, но кажется заряженным энергией (в опере будетляне поют: «Ликом мы темные, свет наш внутри»). Он противоположен природным «телам», вне- или анти-природен — это форма, изобретенная человеком (Малевич позже объяснял: вот стол — его нет в природе). При этом «Квадрат» не вызывает и ассоциаций с техникой. Позднее, когда Лисицкий и конструктивисты будут широко использовать чертежные инструменты, в их работах появится жесткий техницистский стиль. В сравнении с ними малевичевский «Квадрат», ассиметричный и рукотворный, кажется произведением глубокой архаики; его живая неправильность сродни наивной простоте древних архитектурных сооружений.

Но «Квадрат» воплощает идею победы не только «над космическими силами и над биологизмом», как писал Кручёных. Он противостоит солнцу и как культурному символу — разума, красоты, божественного начала. Значит ли это, что тем самым он символизирует силы зла и тьмы? Нет, это не так. Как известно, авангард утверждал себя в борьбе с символизмом, с принципом символизации; Малевич стремился не к замене символических значений, которыми был наделен образ солнца, а к их отмене. Для художника его «Квадрат» в первую очередь — просто черная плоскость, не обремененная никакими видимыми аллюзиями. В этом плане новая живопись Малевича совершенно «реалистична», точнее, реальна, поскольку «изображает» лишь саму себя; отсюда второе название супрематизма — «новый живописный реализм». Позднее Малевич увидит в своем произведении другие, более сложные смыслы; но означивание «Квадрата» будет происходить иначе, чем это было в символизме.

Черный квадрат — антитеза солнца, анти-солнце. Он поглощает свет, но кажется заряженным энергией (в опере будетляне поют: «Ликом мы темные, свет наш внутри»). Он противоположен природным «телам», вне- или анти-природен — это форма, изобретенная человеком (Малевич позже объяснял: вот стол — его нет в природе). При этом «Квадрат» не вызывает и ассоциаций с техникой. Позднее, когда Лисицкий и конструктивисты будут широко использовать чертежные инструменты, в их работах появится жесткий техницистский стиль. В сравнении с ними малевичевский «Квадрат», ассиметричный и рукотворный, кажется произведением глубокой архаики; его живая неправильность сродни наивной простоте древних архитектурных сооружений.

Но «Квадрат» воплощает идею победы не только «над космическими силами и над биологизмом», как писал Кручёных. Он противостоит солнцу и как культурному символу — разума, красоты, божественного начала. Значит ли это, что тем самым он символизирует силы зла и тьмы? Нет, это не так. Как известно, авангард утверждал себя в борьбе с символизмом, с принципом символизации; Малевич стремился не к замене символических значений, которыми был наделен образ солнца, а к их отмене. Для художника его «Квадрат» в первую очередь — просто черная плоскость, не обремененная никакими видимыми аллюзиями. В этом плане новая живопись Малевича совершенно «реалистична», точнее, реальна, поскольку «изображает» лишь саму себя; отсюда второе название супрематизма — «новый живописный реализм». Позднее Малевич увидит в своем произведении другие, более сложные смыслы; но означивание «Квадрата» будет происходить иначе, чем это было в символизме.

Интерпретации: первоформа и творчество из ничего

Иван Клюн. Автопортрет. Конец 1930-х. Графитный карандаш, цветные карандаши.

Государственная Третьяковская галерея

Первые авторские толкования картины возникли, очевидно, сразу после ее создания, — в те дни, когда Малевич, по его словам, не мог ни спать, ни есть. Почти одновременно с первой интерпретацией (выводящей «Квадрат» из «Победы над солнцем») художник предложил вторую, сугубо формальную.

О втором значении «Квадрата» Малевич говорит в письме: «...черный квадрат, зародыш всех возможностей, принимает при своем развитии страшную силу, он является родоначальником куба и шара...» Осознав свое произведение как первоформу, Малевич тут же начал играть с ней — вращать (шар), складывать в объем (куб) и, в особенности, разламывать.Так «Квадрат» явился первоэлементом новой системы —супрематизма, признаками которой стали изолированные (первоначально) плоскости, локальный цвет (не живопись, а «цветопись»), белый фон («белая бездна»), амбивалентность верха и низа. Однако в процессе разработки и усложнения системы произошла и частичная утрата того качества, которое делало «Черный квадрат» неким пластическим абсолютом. Неслучайно Малевич утверждал (в записи Харджиева): «Черный квадрат — формула беспр[едметного] искусства. <...> Черный квадрат — последняя работа. Это самая беспредм[етная] работа». Называя «Квадрат» то первой, то последней (в смысле «самой») беспредметной картиной, Малевич подчеркивал его поистине уникальный характер.

О втором значении «Квадрата» Малевич говорит в письме: «...черный квадрат, зародыш всех возможностей, принимает при своем развитии страшную силу, он является родоначальником куба и шара...» Осознав свое произведение как первоформу, Малевич тут же начал играть с ней — вращать (шар), складывать в объем (куб) и, в особенности, разламывать.Так «Квадрат» явился первоэлементом новой системы —супрематизма, признаками которой стали изолированные (первоначально) плоскости, локальный цвет (не живопись, а «цветопись»), белый фон («белая бездна»), амбивалентность верха и низа. Однако в процессе разработки и усложнения системы произошла и частичная утрата того качества, которое делало «Черный квадрат» неким пластическим абсолютом. Неслучайно Малевич утверждал (в записи Харджиева): «Черный квадрат — формула беспр[едметного] искусства. <...> Черный квадрат — последняя работа. Это самая беспредм[етная] работа». Называя «Квадрат» то первой, то последней (в смысле «самой») беспредметной картиной, Малевич подчеркивал его поистине уникальный характер.

На протяжении лета и осени 1915 года Малевич продолжал обдумывать значение и смысл своего детища. О некоторых его мыслях мы узнаем из косвенных источников. В конце июня – начале июля в Кунцеве побывал Иван Клюн и сразу же был привлечен Малевичем к коллективному изданию, которое готовил Кручёных. В коротком тексте Клюна есть несколько фраз, явно инспирированных Малевичем:

«...перед нами встала во всем своем величии грандиозная задача создания формы из ничего.

Приняв за точку отправления нашего прямую линию, мы пришли к идеально простой форме: прямым и круглым плоскостям <...>

...Мы... стоим на пороге новой эры, новых понятий. <...> Для вас — загадочные картинки, а для нас — совершенно реальный язык для выражения наших новых чувств и понятий».

Здесь несколько новых позиций. Прежде всего, сформулирован важный тезис творчества из ничего. По Малевичу, это высшая цель, равнозначная творчеству как таковому. Оно возможно лишь тогда, когда оборваны все связи с реальностью, отброшены все традиции, достигнут «нуль форм».

С рождением «Черного квадрата» именно он стал для художника воплощением чистоты творческого акта. Давно замечено, что, несмотря на авторские указания, стилистически это произведение не вытекает ни из кубизма, ни из футуризма, выглядит не результатом эволюции, а скачком в новое качество. Если абстракции Кандинского постепенно «вырастали» из фигуративных форм, если первые супрематические рисунки самого Малевича зримо связаны с этапом алогизма-феврализма, то «Квадрат» действительно кажется появившимся «ниоткуда», «из ничего». Но проблема состоит вовсе не в том, чтобы отыскать недостающее стилистическое звено, найти в сфере живописи и пластики непосредственный источник, который объяснил бы появление «Квадрата». Важнее понять, что здесь мы имеем дело с принципиально иным подходом к творчеству, с незнакомым художникам (и соответственно историкам искусства) характером творческого поведения.

Второй тезис не менее важен. Клюн пишет о прямой как о формообразующем начале; из этого позднее вырастет «прибавочный элемент» супрематизма — фундамент главной теории Малевича.

Третье высказывание, касающееся «новых чувств и понятий», казалось бы, противоречит первому. Клюн не поясняет, о чем конкретно идет речь; не делает этого и Малевич в многочисленных статьях, написанных в последующие годы. Но именно здесь, очевидно, скрыта главная загадка рождения и «Черного квадрата», и других этапных произведений художника. Если все же обратиться к текстам самого художника, то можно сделать поразительный вывод: Малевич пишет о творчестве не из ничего, а из себя.

«...Я преобразился в нуль формы и вышел за 0–1».

Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута

дряни Академического Искусства.

Я уничтожил кольцо — горизонта, и вышел из круга вещей...»

«Я видел себя в пространстве скрывшись в цветные точки и полосы, я там среди них ухожу в бездну».

«Я употребил большую и долгую работу, через посредство которой вытащил из мусора <...> „свое я“.

Я был в начале начал и, когда пришел к супрематической плоскости, образовавшей квадрат, выковал образ свой».

«...Воля может тогда проявить творческую систему, когда в художнике будет аннулирована вещь...».

«...Не я ли новый земной череп, в мозгу которого творится новый расцвет, и не мой ли мозг образует собой плавильную фабрику, из которой бежит новый железный преображенный мир...».

«...перед нами встала во всем своем величии грандиозная задача создания формы из ничего.

Приняв за точку отправления нашего прямую линию, мы пришли к идеально простой форме: прямым и круглым плоскостям <...>

...Мы... стоим на пороге новой эры, новых понятий. <...> Для вас — загадочные картинки, а для нас — совершенно реальный язык для выражения наших новых чувств и понятий».

Здесь несколько новых позиций. Прежде всего, сформулирован важный тезис творчества из ничего. По Малевичу, это высшая цель, равнозначная творчеству как таковому. Оно возможно лишь тогда, когда оборваны все связи с реальностью, отброшены все традиции, достигнут «нуль форм».

С рождением «Черного квадрата» именно он стал для художника воплощением чистоты творческого акта. Давно замечено, что, несмотря на авторские указания, стилистически это произведение не вытекает ни из кубизма, ни из футуризма, выглядит не результатом эволюции, а скачком в новое качество. Если абстракции Кандинского постепенно «вырастали» из фигуративных форм, если первые супрематические рисунки самого Малевича зримо связаны с этапом алогизма-феврализма, то «Квадрат» действительно кажется появившимся «ниоткуда», «из ничего». Но проблема состоит вовсе не в том, чтобы отыскать недостающее стилистическое звено, найти в сфере живописи и пластики непосредственный источник, который объяснил бы появление «Квадрата». Важнее понять, что здесь мы имеем дело с принципиально иным подходом к творчеству, с незнакомым художникам (и соответственно историкам искусства) характером творческого поведения.

Второй тезис не менее важен. Клюн пишет о прямой как о формообразующем начале; из этого позднее вырастет «прибавочный элемент» супрематизма — фундамент главной теории Малевича.

Третье высказывание, касающееся «новых чувств и понятий», казалось бы, противоречит первому. Клюн не поясняет, о чем конкретно идет речь; не делает этого и Малевич в многочисленных статьях, написанных в последующие годы. Но именно здесь, очевидно, скрыта главная загадка рождения и «Черного квадрата», и других этапных произведений художника. Если все же обратиться к текстам самого художника, то можно сделать поразительный вывод: Малевич пишет о творчестве не из ничего, а из себя.

«...Я преобразился в нуль формы и вышел за 0–1».

Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута

дряни Академического Искусства.

Я уничтожил кольцо — горизонта, и вышел из круга вещей...»

«Я видел себя в пространстве скрывшись в цветные точки и полосы, я там среди них ухожу в бездну».

«Я употребил большую и долгую работу, через посредство которой вытащил из мусора <...> „свое я“.

Я был в начале начал и, когда пришел к супрематической плоскости, образовавшей квадрат, выковал образ свой».

«...Воля может тогда проявить творческую систему, когда в художнике будет аннулирована вещь...».

«...Не я ли новый земной череп, в мозгу которого творится новый расцвет, и не мой ли мозг образует собой плавильную фабрику, из которой бежит новый железный преображенный мир...».

Казимир Малевич. Автопортрет. 1908-1910. Бумага, акварель, гуашь.

Государственная Третьяковская галерея

Высокопарный стиль этих деклараций не должен смущать, как и самовозвеличение — за ними скрывается нечто более существенное. Даже из приведенных фраз (а примеры можно умножить) очевидно, что художник говорит о глубокой внутренней работе, предшествующей созданию картин. Творчество «из ничего» предполагало полную перестройку сознания, превращение творческого аппарата в tabula rasa. Но сознание художника обусловлено опытом, множеством впечатлений, как жизненных, так и художественных, возможно ли его «очистить»? Это под силу лишь «божественному наитию», если оно вдруг вмешается в дело. И надо заметить, ряд историков искусства именно так и рассматривают появление малевичевского «Квадрата», заменяя «наитие» выражениями типа «мистическое откровение» или «творческое озарение». Иногда Малевич и сам был не прочь намекнуть на нечто подобное, но в целом его позиция была иной.

В приведенных текстах не случайно доминирует местоимение «я». В отличие от творцов, описывавших вдохновение как состояние пассивного принятия сигналов извне (свыше), когда произведение возникает словно помимо воли автора: поэт пишет как будто «под диктовку», рукой художника «кто-то водит», — Малевич признает собственную волю главной силой в творческом процессе. Ее возможности поистине безграничны: художник может найти в себе, в своем «черепе», весь мир, его сознание может «разворачивать Ничто». Однако эта воля направлена на достижение необычной цели — «аннулировать» в себе чувство реальности, привязанность к ней; преобразиться в нуль форм, стать беспредметным. По-видимому, Малевич действительно достигал подобного состояния путем предельного самоуглубления. Его необыкновенное воображение переставало нуждаться в предметных реалиях, любых «зацепках», чтобы начать свою работу. Возникала та легкость, то чувство раскрепощенности, «парение», которые, прежде чем излить на холсте, художник испытал сам.

Таким образом, тезис о творчестве «из ничего» нужно дополнить: художник творит «из себя», но преображенного некой духовной работой. Впрочем, Малевич легко подхватывал мысль и о сверхличном источнике своего творчества. Весной 1916 года после беседы с Хлебниковым он записал слова поэта о том, что «в „Supremus’e“ лежит нечто большое, имеющее непосредств[енный] закон, или даже тот самый мирового творчества. Что через меня проходит та сила, та общая гармония творческих законов, которая руководит всем...»

Все эти размышления подводят нас к одной из самых спорных интерпретаций «Черного квадрата», которая возникла вскоре после его первого публичного показа.

Продолжение...

Полная версия текста опубликована в книге Ирины Вакар. «Казимир Малевич. Черный квадрат». М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020

Таким образом, тезис о творчестве «из ничего» нужно дополнить: художник творит «из себя», но преображенного некой духовной работой. Впрочем, Малевич легко подхватывал мысль и о сверхличном источнике своего творчества. Весной 1916 года после беседы с Хлебниковым он записал слова поэта о том, что «в „Supremus’e“ лежит нечто большое, имеющее непосредств[енный] закон, или даже тот самый мирового творчества. Что через меня проходит та сила, та общая гармония творческих законов, которая руководит всем...»

Все эти размышления подводят нас к одной из самых спорных интерпретаций «Черного квадрата», которая возникла вскоре после его первого публичного показа.

Продолжение...

Полная версия текста опубликована в книге Ирины Вакар. «Казимир Малевич. Черный квадрат». М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020