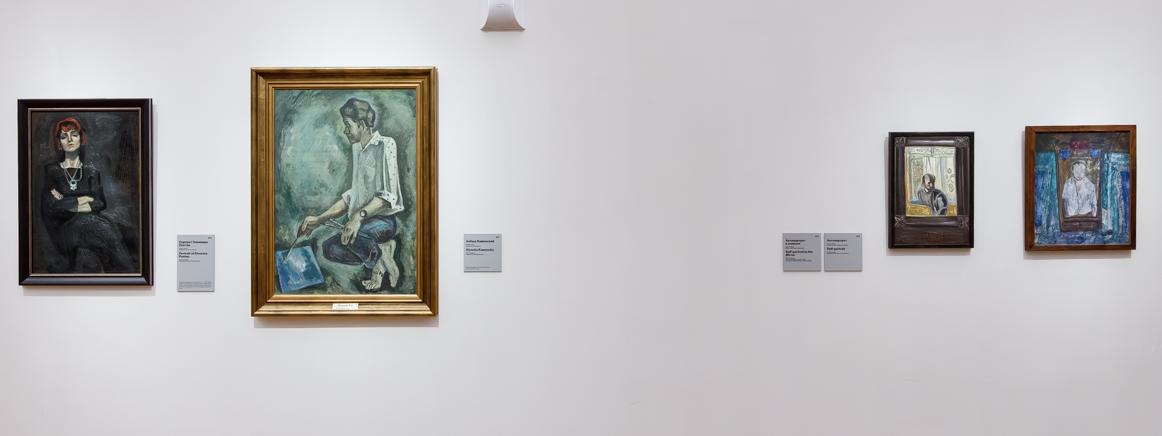

Элеонора Пастон в экспозиции выставки «Виктор Попков» в Государственной Третьяковской галерее. 2025.

Фото: Ирина Рустамова. Из личного архива Э. Пастон

С Виктором Попковым я познакомилась летом 1972 года в Абрамцеве. Осенью того же года он написал мой портрет, экспонируемый на его масштабной выставке в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной (2024-2025). Прежде чем перейти к воспоминаниям, связанным с работой Попкова над этим произведением, очень дорогим для меня, об общении с художником, хотелось бы остановиться на нескольких предшествующих годах моей жизни.

В Музей-усадьбу «Абрамцево» я впервые приехала незадолго до окончания Московского университета ранней весной 1969 года с рекомендательным письмом к Виталию Манину, в то время директору музея, чтобы переговорить о возможности устройства на работу после защиты диплома. Главный усадебный дом встретил меня полным разбродом, связанным с тотальной реэкспозицией. Едва взглянув на меня, Манин мрачно сказал, что у него есть 20 минут для общения. В результате мы проговорили часа два. Я рассказывала об университете, о теме своего диплома. Хотя она была достаточно далека от абрамцевской тематики, в Абрамцеве, как я думала, будет возможность заниматься историей Русской частной оперы Саввы Мамонтова, исследовать феномен обращения к театру художников-станковистов, что было основным предметом моих размышлений. Манин же говорил о задачах, стоящих перед музеем, о своей идее преобразовать экспозицию. Из дидактической, какой она была, со множеством текстов на досках (я могла еще их видеть висящими или прислоненными к стенам), ей предстояло превратиться в настоящий мемориальный музей, равноценно рассказывающий о двух периодах жизни усадьбы — аксаковском и мамонтовском.

Виктор Попков. Портрет В.С. Манина в Абрамцеве. 1972. Картон, масло.

Собрание семьи В. С. Манина, Москва

Через какое-то время мне сообщили, что рабочих рук в музее катастрофически не хватает и если я хочу в нем работать, то должна приступить к делам сейчас, не дожидаясь окончания учебы. Со второго апреля я уже была зачислена на должность научного сотрудника. Работы было действительно чрезвычайно много. К лету музей должен был открыться с магнитофонными экскурсиями для посетителей. Помимо экспликаций мне необходимо было писать тексты экскурсии по залам, а затем самой начитывать их на магнитофон. Таким образом, моя работа полностью соответствовала поговорке «И швец, и жнец, и на дуде игрец».

Когда я пришла в музей, здесь уже велась работа по созданию отдела советского искусства (в настоящее время он называется «Абрамцево. Искусство XX века»). Манин хотел собрать и представить произведения художников равно как живших в поселке Ново-Абрамцево — Павла Радимова, Бориса Иогансона, Игоря Грабаря, Веры Мухиной, Дементия Шмаринова, Кукрыниксов, Виталия Горяева, Сосланбека Тавасиева, Бориса Пророкова, Семена Чуйкова — или обитавших в его окрестностях — Татьяны Мавриной, Николая Кузьмина, так и приезжавших сюда и много работавших в этих краях Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Василия Рождественского, Роберта Фалька, Александра Осмёркина, Александра Лабаса и других. Таким образом, в Абрамцеве складывалась уникальная коллекция, дающая представление не только о показательной истории советского искусства, но и о развитии русского авангарда, почти отсутствовавшего в то время в экспозициях художественных музеев страны.

В работу по формированию новой коллекции музея включилась и я. Было увлекательно встречаться с художниками, бывать в их мастерских, слушать и записывать воспоминания родственников, собирать материалы, которые невозможно получить ни из каких других источников. Однажды Манин спросил, кто из современных художников произвел на меня наиболее сильное впечатление за последнее время. Ни на секунду не задумываясь, я ответила: «Виктор Попков». Его картины, экспонировавшиеся во второй половине 1960-х–начале 1970-х годов на всесоюзных выставках, завораживали пронзительностью глубоко личностного отношения мастера к героям своих полотен, необычной, присущей только его произведениям метафорической красотой колорита, восходящей, как мне представлялось тогда, видится и сейчас, к экспрессивности палитры холстов Эль Греко. От картин «Одна» (1966–1968), «Воспоминания. Вдовы» (1966), «Северная песня» (1966–1968), «Шинель отца» (1970–1972) невозможно было оторваться. Я вновь и вновь ходила на выставки, исключительно чтобы встретиться с произведениями Попкова.

Когда я пришла в музей, здесь уже велась работа по созданию отдела советского искусства (в настоящее время он называется «Абрамцево. Искусство XX века»). Манин хотел собрать и представить произведения художников равно как живших в поселке Ново-Абрамцево — Павла Радимова, Бориса Иогансона, Игоря Грабаря, Веры Мухиной, Дементия Шмаринова, Кукрыниксов, Виталия Горяева, Сосланбека Тавасиева, Бориса Пророкова, Семена Чуйкова — или обитавших в его окрестностях — Татьяны Мавриной, Николая Кузьмина, так и приезжавших сюда и много работавших в этих краях Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Василия Рождественского, Роберта Фалька, Александра Осмёркина, Александра Лабаса и других. Таким образом, в Абрамцеве складывалась уникальная коллекция, дающая представление не только о показательной истории советского искусства, но и о развитии русского авангарда, почти отсутствовавшего в то время в экспозициях художественных музеев страны.

В работу по формированию новой коллекции музея включилась и я. Было увлекательно встречаться с художниками, бывать в их мастерских, слушать и записывать воспоминания родственников, собирать материалы, которые невозможно получить ни из каких других источников. Однажды Манин спросил, кто из современных художников произвел на меня наиболее сильное впечатление за последнее время. Ни на секунду не задумываясь, я ответила: «Виктор Попков». Его картины, экспонировавшиеся во второй половине 1960-х–начале 1970-х годов на всесоюзных выставках, завораживали пронзительностью глубоко личностного отношения мастера к героям своих полотен, необычной, присущей только его произведениям метафорической красотой колорита, восходящей, как мне представлялось тогда, видится и сейчас, к экспрессивности палитры холстов Эль Греко. От картин «Одна» (1966–1968), «Воспоминания. Вдовы» (1966), «Северная песня» (1966–1968), «Шинель отца» (1970–1972) невозможно было оторваться. Я вновь и вновь ходила на выставки, исключительно чтобы встретиться с произведениями Попкова.

Особенно запомнилась мне картина «Северная песня. „Ой, да как всех мужей побрали на войну“». В этой работе в сцене исполнения народной песни деревенскими бабами с высохшими бесплотными фигурами и заостренными лицами явственно ощущалась извечная глубинная печаль одиночества, чутко воспринятая художником. Слова и звуки песни, вырываясь наружу, заполняли тесную избу и, найдя в эмоциях студентов, проникновенно слушающих исповедальное песнопение, благодарный отклик, летели дальше в сине-голубой простор северной белой ночи. Они неслись вдаль метафорой из «Слова о полку Игореве»: «Тоска разлилась по Русской земле, / Обильна печаль потекла среди земли Русския». Единение певуний и слушателей было выражено художником живописно-пластическими средствами настолько точно, что картина буквально стояла перед моими глазами на протяжении долгого времени.

Ощущение, вызванное образами Попкова, усилилось, когда я попала в Абрамцево. Помимо научных сотрудников здесь работали смотрителями, служащими хозяйственного отдела жители окрестных деревень Мутовки, Быково, подсобного хозяйства дома отдыха, существовавшего тогда рядом с музеем. Люди пожилые, много испытавшие в жизни, они были очень интересными собеседниками. Для меня открылась совершенно новая среда, с которой я тесно соприкоснулась, став председателем месткома музея, и особенно сблизилась, когда поселилась на территории усадьбы после окончания университета.

Ощущение, вызванное образами Попкова, усилилось, когда я попала в Абрамцево. Помимо научных сотрудников здесь работали смотрителями, служащими хозяйственного отдела жители окрестных деревень Мутовки, Быково, подсобного хозяйства дома отдыха, существовавшего тогда рядом с музеем. Люди пожилые, много испытавшие в жизни, они были очень интересными собеседниками. Для меня открылась совершенно новая среда, с которой я тесно соприкоснулась, став председателем месткома музея, и особенно сблизилась, когда поселилась на территории усадьбы после окончания университета.

Виктор Попков. Пруд в Абрамцеве. 1972. Картон, масло.

Музей-заповедник «Абрамцево»

В начале 1970-х годов, когда уже был открыт новый отдел «Советские художники в Абрамцеве» (май 1971), в музей по приглашению Манина стали приезжать мастера «сурового стиля» Андрей Васнецов, Николай Андронов, Виктор Попков. Собрание музея пополнилось их произведениями.

Виктор Попков впервые появился в Абрамцеве летом 1972 года вместе с Маниным. Я случайно попалась им у входа в усадьбу. «А вот и Ваша поклонница», — сказал Манин. Я радостно закивала головой: «Да, да, это так!» Попков стал бывать в Абрамцеве. Манин поселил его в своей комнате в домике бывшей почты (сейчас флигель «Кухня»), еще не реконструированном для будущей экспозиции народного искусства. В этом домике вместе с другими коллегами уже жила и я, переехав из мансарды бывшего лечебного корпуса дома отдыха, переустроенного для отдела советского искусства.

Попков написал в Абрамцеве множество этюдов, несколько портретов Манина, выполнил в рисунке сценки различных бесед сотрудников в рабочем кабинете директора, портреты Маши Андроновой, Вильямса Невского. Я и Виктор Попков часто оставались вечерами на кухне одни. Мы много общались, разговаривали обо всем на свете. С Попковым было легко и просто. Это был очень искренний человек, обладающий удивительным природным обаянием, даром общения, с тонким чувством юмора, без каких-либо следов напускной значимости. Его тогда интересовали искусствоведы как тип людей близкой ему и одновременно иной профессии. Наши беседы касались тем, связанных с искусствоведением как наукой, с конкретной музейной работой, системой восприятия искусствоведами произведений художников. Я делилась своим личным опытом из университетской жизни и из того, с чем уже столкнулась в Абрамцеве.

Виктор Попков впервые появился в Абрамцеве летом 1972 года вместе с Маниным. Я случайно попалась им у входа в усадьбу. «А вот и Ваша поклонница», — сказал Манин. Я радостно закивала головой: «Да, да, это так!» Попков стал бывать в Абрамцеве. Манин поселил его в своей комнате в домике бывшей почты (сейчас флигель «Кухня»), еще не реконструированном для будущей экспозиции народного искусства. В этом домике вместе с другими коллегами уже жила и я, переехав из мансарды бывшего лечебного корпуса дома отдыха, переустроенного для отдела советского искусства.

Попков написал в Абрамцеве множество этюдов, несколько портретов Манина, выполнил в рисунке сценки различных бесед сотрудников в рабочем кабинете директора, портреты Маши Андроновой, Вильямса Невского. Я и Виктор Попков часто оставались вечерами на кухне одни. Мы много общались, разговаривали обо всем на свете. С Попковым было легко и просто. Это был очень искренний человек, обладающий удивительным природным обаянием, даром общения, с тонким чувством юмора, без каких-либо следов напускной значимости. Его тогда интересовали искусствоведы как тип людей близкой ему и одновременно иной профессии. Наши беседы касались тем, связанных с искусствоведением как наукой, с конкретной музейной работой, системой восприятия искусствоведами произведений художников. Я делилась своим личным опытом из университетской жизни и из того, с чем уже столкнулась в Абрамцеве.

Виктор Попков. Прогулка в Абрамцеве. 1972. Картон, масло.

Музей-заповедник «Абрамцево»

Виктор Попков говорил, что хочет написать картину с таким сюжетом: искусствовед у храма рассказывает слушателям о значимости памятника архитектуры, и все внимательно слушают. Еще один сюжет: искусствовед описывает памятник с блокнотом в руках. По его просьбе я надевала курточку с капюшоном, брала в руки указку или блокнот, и он делал зарисовки.

Однажды вечером Попков пригласил меня пойти на дачу к своему однокурснику Алексею Шмаринову, с которым он учился у Евгения Кибрика в Суриковском институте. По дороге он рассказывал всевозможные смешные истории из студенческой жизни, например, как на лекции по истории искусства они, уставшие, уснули, предварительно надев маски с нарисованными открытыми глазами, и как на этом попались. Я же выкладывала свои истории, в том числе о жизни университетского дома культуры на Моховой, где занималась в студии художественного слова и где проходили интереснейшие вечера, встречи с современными поэтами, актерами, шли спектакли «Карьера Артура Уи» по Бертольду Брехту, поставленный Марком Захаровым в студенческом театре, и «Царь Макс-Емельян» эстрадной студии «Наш дом» Марка Розовского, ставшие событиями театральной жизни Москвы. Я могла, затаившись, бывать и на репетициях этих спектаклей. Дом культуры играл большую роль в моей жизни, и я готова была рассказывать о нем бесконечно.

Однажды вечером Попков пригласил меня пойти на дачу к своему однокурснику Алексею Шмаринову, с которым он учился у Евгения Кибрика в Суриковском институте. По дороге он рассказывал всевозможные смешные истории из студенческой жизни, например, как на лекции по истории искусства они, уставшие, уснули, предварительно надев маски с нарисованными открытыми глазами, и как на этом попались. Я же выкладывала свои истории, в том числе о жизни университетского дома культуры на Моховой, где занималась в студии художественного слова и где проходили интереснейшие вечера, встречи с современными поэтами, актерами, шли спектакли «Карьера Артура Уи» по Бертольду Брехту, поставленный Марком Захаровым в студенческом театре, и «Царь Макс-Емельян» эстрадной студии «Наш дом» Марка Розовского, ставшие событиями театральной жизни Москвы. Я могла, затаившись, бывать и на репетициях этих спектаклей. Дом культуры играл большую роль в моей жизни, и я готова была рассказывать о нем бесконечно.

Виктор Попков. Ночной пейзаж с собакой. 1972. Картон, масло.

Музей-заповедник «Абрамцево»

Сначала мы зашли на дачу к Дементию Алексеевичу и Галине Борисовне, родителям Алексея Шмаринова, чтобы поздороваться. Встретили Шмариновы нас очень приветливо, предлагали посидеть у них, но Алексей решил принимать однокурсника с гостьей в своем доме рядом, который еще строился. Мы сидели наверху при свечах в его мастерской, похожей на корму судна, вернее, мне сейчас трудно вспомнить, действительно ли было такое впечатление или я нафантазировала его после того, как Шмаринов показал колесо телеги, найденное в окрестной деревне и стилизованное им под штурвал корабля. Все было очень романтично — обстановка творческой мастерской, изумительно красивые лица Алексея и его супруги Карины, свечи, оживленные разговоры о студенческих годах, о ближайших творческих планах. Виктор Попков сообщил о решении писать искусствоведов, пошутив при этом: «Чтобы выглядеть интеллектуалом». «Вот, — сказал он, — напишу портрет Эллы». К этому времени я, не переносившая холода, уже так замерзла в неотапливаемом помещении, что у меня зуб на зуб не попадал. Добросердечная и гостеприимная Карина Шмаринова стала заботливо укутывать меня в различные кофты, шарфы, куртки, но дрожь не унималась. Представляю, какой уморительный у меня был вид. Я про себя подумала, что картина, которую собирается написать Попков, вероятно, будет называться: «Чудо-юдо в гостях у художников».

Спустя пару дней Попков сообщил, что вечером будет писать мой портрет, предупредив, чтобы я надела высокие сапоги. Наверное, он хотел сделать портрет во весь рост. Упомянутых сапог у меня не было. Я облачилась в черное вязаное платье, в котором иногда участвовала в чтецких вечерах, и надела свои сапоги среднего размера. Попков шутливо заметил: «Ну, прямо XVIII век». Все происходило на кухне. Я облокотилась о черную, обитую коленкором дверь, поставила большую пластинку с музыкой Антонио Вивальди (раз уж XVIII век), перевернув ее затем один раз. То есть сеанс длился минут 50. За то время, пока я слушала музыку, большой поколенный портрет был готов. Наблюдать за работой художника было необыкновенно интересно. Картина в целом была готова очень быстро, но Попков долго выписывал украшение, оно, по его словам, «никак не ложилось». Виктор подарил мне портрет, и он, безусловно, является предметом моей гордости.

В музее коллеги сначала говорили, что я другая, нежели та, которую представил художник, но потом удивлялись, признавая, что я все больше и больше становлюсь похожа на свое изображение. Виталий Манин расспрашивал меня потом о работе над портретом. Он написал о творчестве Попкова несколько книг, и они, особенно после трагической гибели художника, стали моими настольными. Я и сейчас люблю погружаться в них, вспоминая атмосферу Абрамцева того времени, разговоры с Виктором Попковым.

Но, пожалуй, наибольшее проникновение в жизнь и творчество художника дают его собственные высказывания, записки, выступления, собранные его племянником, художником Юрием Попковым в трехтомнике «Трагедия радости. Виктор Попков» (М., 2021). Когда мой сын Артемий, учась на третьем курсе операторского факультета ВГИКа, решил взять темой своей курсовой работы документальный рассказ о судьбе Виктора Попкова, он обратился к Юрию, ставшему в фильме своеобразным посредником. Внимательно наблюдая за работой Артемия над фильмом, я вновь и вновь испытывала острую боль из-за трагического ухода из жизни великолепного, умного, сверхчуткого художника и прекрасного, тонкого, отзывчивого человека.

Статья публикуется в сокращении. Полную версию читайте в каталоге выставки «Виктор Попков. Государственная Третьяковская галерея. М., 2024».

Спустя пару дней Попков сообщил, что вечером будет писать мой портрет, предупредив, чтобы я надела высокие сапоги. Наверное, он хотел сделать портрет во весь рост. Упомянутых сапог у меня не было. Я облачилась в черное вязаное платье, в котором иногда участвовала в чтецких вечерах, и надела свои сапоги среднего размера. Попков шутливо заметил: «Ну, прямо XVIII век». Все происходило на кухне. Я облокотилась о черную, обитую коленкором дверь, поставила большую пластинку с музыкой Антонио Вивальди (раз уж XVIII век), перевернув ее затем один раз. То есть сеанс длился минут 50. За то время, пока я слушала музыку, большой поколенный портрет был готов. Наблюдать за работой художника было необыкновенно интересно. Картина в целом была готова очень быстро, но Попков долго выписывал украшение, оно, по его словам, «никак не ложилось». Виктор подарил мне портрет, и он, безусловно, является предметом моей гордости.

В музее коллеги сначала говорили, что я другая, нежели та, которую представил художник, но потом удивлялись, признавая, что я все больше и больше становлюсь похожа на свое изображение. Виталий Манин расспрашивал меня потом о работе над портретом. Он написал о творчестве Попкова несколько книг, и они, особенно после трагической гибели художника, стали моими настольными. Я и сейчас люблю погружаться в них, вспоминая атмосферу Абрамцева того времени, разговоры с Виктором Попковым.

Но, пожалуй, наибольшее проникновение в жизнь и творчество художника дают его собственные высказывания, записки, выступления, собранные его племянником, художником Юрием Попковым в трехтомнике «Трагедия радости. Виктор Попков» (М., 2021). Когда мой сын Артемий, учась на третьем курсе операторского факультета ВГИКа, решил взять темой своей курсовой работы документальный рассказ о судьбе Виктора Попкова, он обратился к Юрию, ставшему в фильме своеобразным посредником. Внимательно наблюдая за работой Артемия над фильмом, я вновь и вновь испытывала острую боль из-за трагического ухода из жизни великолепного, умного, сверхчуткого художника и прекрасного, тонкого, отзывчивого человека.

Статья публикуется в сокращении. Полную версию читайте в каталоге выставки «Виктор Попков. Государственная Третьяковская галерея. М., 2024».