В 1967 году на площади Института атомной энергии Академии наук СССР имени И.В. Курчатова в Москве появился «Атом» — стоящий на одной точке, будто зависший в воздухе гигантский, собранный из металлических трубок ажурный шар, возвышающийся над землей на шестиметровой высоте. Похожий на фантастический цветок, «Атом» светился, звучал и, повинуясь движению ветра, покачивал руками-листьями. Автором этой кинетической скульптуры был 26-летний Вячеслав Колейчук, только что покинувший содружество художников «Движение» и создавший группу «Мир», в которую вошли, помимо Колейчука, его жена Марина и инженер Геннадий Рыкунов. Музыку для «Атома» написал и исполнил легендарный Лев Термен. Этот пример сотворчества молодого художника и изобретателя первого в мире электромузыкального инструмента стал, как писал позднее Вячеслав Фомич, «реальным воплощением связи экспериментов 1920–х и 1960–х годов».

Опытами по разработке самонапряженных конструкций, на основе которых был создан «Атом», Вячеслав Колейчук занялся еще будучи студентом Московского архитектурного института. По воспоминаниям научного обозревателя «Новой газеты» Кима Смирнова, в 1966 году в МАРХИ ему представили «гениального юношу», Славу Колейчука, который вместе с однокурсником Юрием Смоляровым совершил открытие, «обещавшее архитекторам поистине безграничные возможности в формообразовании», получив тогда же патент «на изобретение самонапряженных и “самовозводящихся” конструкций и вантово-стержневых структур».

Год спустя, в 1968 году Колейчук разгадал загадку пространственного объекта Александра Родченко, представленного на первой конструктивистской выставке в России — «Второй весенней выставке Общества молодых художников (ОБМОХУ)» — и обнаруженного в мастерской Родченко в виде завернутого в плоскую упаковку набора подобных фигур разного размера. В результате появилась инициированная коллекционером Георгием Костаки первая реконструкция «Овала в овале» — приводимая в движение колебаниями воздуха протокинетическая скульптура, созданная на основе вырезанных из одного листа фанеры подобных геометрических фигур.

Изучая фотографию выставки ОБМОХУ, предоставленную семьей Родченко, Колейчук обратил внимание на работы Карла Иогансона. За простыми структурами, в основе которых три металлических стержня, соединенные тросами-растяжками, Вячеслав Колейчук увидел «пространственный модуль из нового класса конструкций, вновь открытого в конце 1950–х годов Б. Фуллером и названного им tensil-integrity». И воссоздал объекты Иогансона, объявив его изобретателем системы, на основе которой уже во второй половине ХХ века сооружали мосты, сетчатые перекрытия, радиотелескопы и другие самонапряженные конструкции.

Убежденный в том, что состоявшаяся в 1921 году «Вторая весенняя выставка ОБМОХУ», объединившая произведения Александра Родченко, Георгия и Владимира Стенбергов, Карла Иогансона и Константина Медунецкого, была не только знаковым событием русского авангарда, но и демонстрацией новаторских открытий, которые нашли продолжение в мировом искусстве, архитектуре и инженерных инновациях, Колейчук задался идеей воссоздать экспозицию, от которой сохранилось всего лишь несколько работ и одна черно-белая фотография. В процессе работы над реконструкцией в фотоархиве Третьяковской галереи был обнаружен стеклянный негатив с видом выставки ОБМОХУ, снятой с другой точки зрения. Эта находка послужила импульсом, подтолкнувшим к реализации замысла по созданию полной научной реконструкции выставки, которая с 2006 года представлена в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

В теории и практике русского авангарда Вячеслав Колейчук искал не образцы для подражания, а подтверждение убежденности в том, что «искусство — не только делание определенных объектов, но и изобретение идей и визуальных языков», как он сказал на одной из лекций. Таких изобретений в творчестве Колейчука множество. Исследуя произведения конструктивистов 1920-х годов, Колейчук переводил их в новые пластические формулы. Комбинации из подобных элементов одинакового размера позволяли ему создавать композиции различной конфигурации. Одна из самых совершенных скульптур Колейчука — «Стоящая нить» — натянутая, подобно тетиве лука при помощи дугообразных изящных элементов из дерева или металла, как будто опровергает закон земного притяжения. «Спираль» у Колейчука превращается «в объемный знак, символ, несущий определенную ассоциативную нагрузку». «Башни», «Мачты», «Крылья», «Парящие арки», «Иероглифы» — это далеко не полный перечень основанных на принципе самонапряженных конструкций шедевров Вячеслава Колейчука. Экспериментируя с различными материалами (сталью, алюминием, деревом, пластиком), он на основе одной пространственной модели создавал множество вариаций, обретающих самоценность за счет структуры, цвета, поверхности.

Среди открытий Колейчука, на основе которых возникли целые серии скульптур, — «невозможные объекты», самым знаменитым из которых стал «Треугольник Пенроуза» (1971) — пространственное воплощение рисунка, изображающего треугольник, все углы которого прямые.

Еще одним полем для экспериментов Вячеслава Колейчука стала плоскость. Ее можно разрезать, царапать, прокалывать, наносить насечки и линии. Лист бумаги, металла, пластика Колейчук превращал в разнообразные варианты пространственных композиций — состоящих из множества связанных друг другом лент Мебиуса или образующих объемные ячеистые структуры плоскатиков. Из одной фотографии или репродукции он мог создавать бесконечное количество самоколлажей, главным условием которых является использование элементов одного исходного изображения. Вырезанные фрагменты перемещались, поворачивались, менялись местами — в результате рождался новый образ. И, наконец, при помощи гравировки металлический лист или пластик превращался в светостереографику — рукотворную голограмму, создающую в направленном луче света иллюзию объемного изображения, к тому же перемещающегося при движении зрителя. Так получилось кинетическое искусство без использования какого-либо механизма. Ведь кинетизм, по Колейчуку, — это движение «любой формы “жизни” произведения в то время, когда его созерцает зритель».

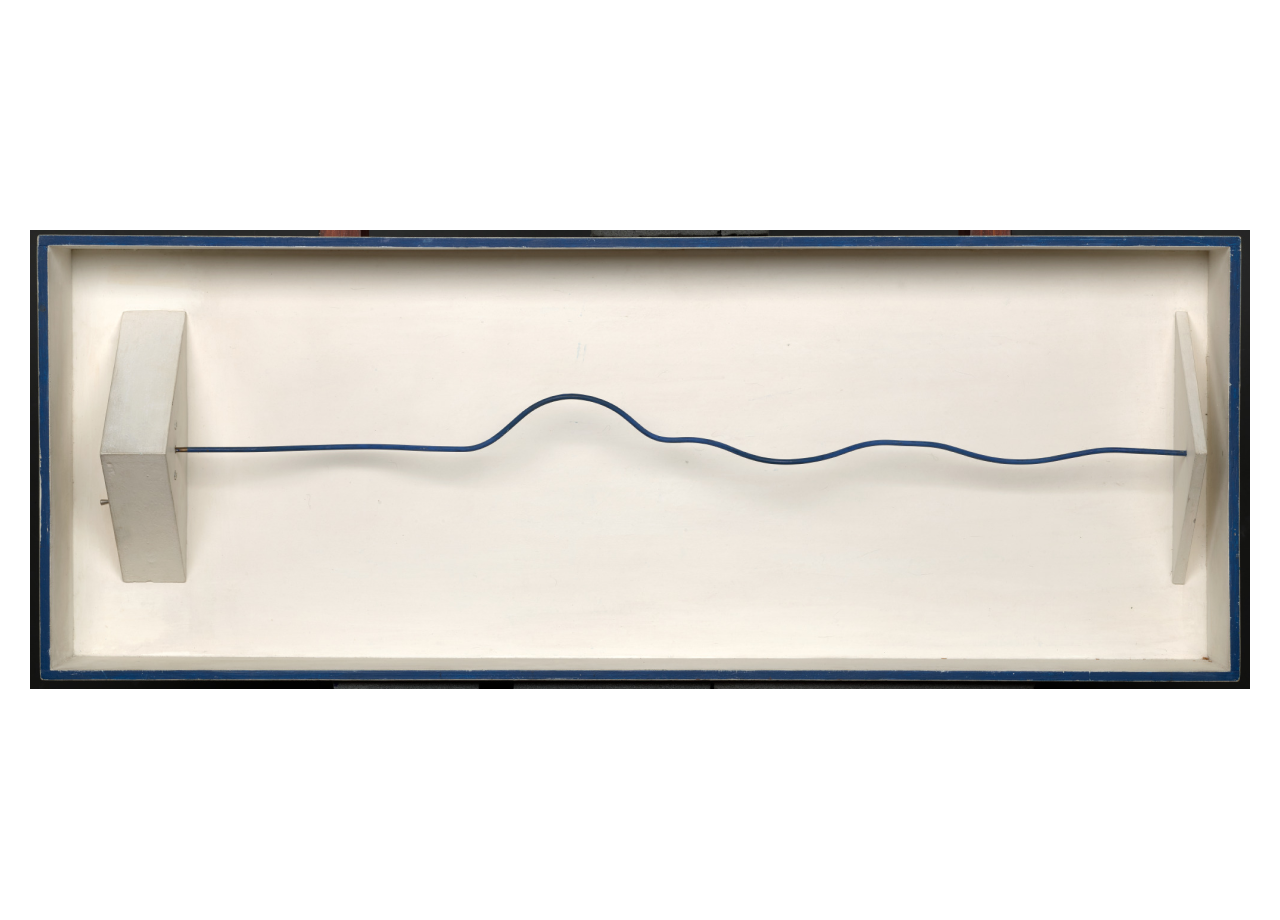

Собственно кинетические работы Вячеслава Колейчука, приводимые в движение мотором, демонстрируют тот же принцип — создание чуда простыми средствами. Его «Живая линия» кажется гибкой, извивающейся, постоянно трансформирующейся нитью. В основе этой иллюзии — вращение жесткого изогнутого металлического прута. «Космос» рождается внутри параболического зеркала, к которому подвешены маленькие увеличительные стекла, такие же, как и в превращающих полоски цветного фона в волшебные объемные окуляры «Сферах», идея которых возникла во время поедания куриного бульона. Каждое изобретение Колейчука, кажется, родилось из наблюдения за реальностью. По свидетельству Кима Смирнова, прообраз первых самонапряженных конструкций студент Вячеслав Колейчук увидел в скелетах морских звезд. А первое световое объемное изображение, как рассказывал сам автор, — на поцарапанной поверхности алюминия.

В творческом наследии Колейчука еще много чудес, среди которых и новые экспериментальные музыкальные инструменты-объекты, как «Самонапряженные колокола» или «металлозвукосинтезатор» «Овалоид», и оптические инструменты — «Цветовой смеситель» и «Установка светового формообразования», и демонстрирующие способности к мгновенной трансформации объекты «Куб-трансформобиль», «Самовозводящийся дом». Простота идеи, работа с доступными материалами и поразительный, невероятный результат — на этих слагаемых основывалась уникальность творчества этого мастера.

О художнике

Вячеслав Фомич Колейчук (1941-2018) — выдающийся российский художник, архитектор, теоретик и историк искусства, один из пионеров кинетического искусства в России, автор книги «Кинетизм» (1994), статей, посвященных истории конструктивизма и кинетизма. С 1960 по 1966 год учился на градостроительном факультете Московского архитектурного института. В 1966–1967 годах — участник группы «Движение». Начиная с 1960-х годов занимался исследованием проблем формообразования и «преодоления материала». Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1999).

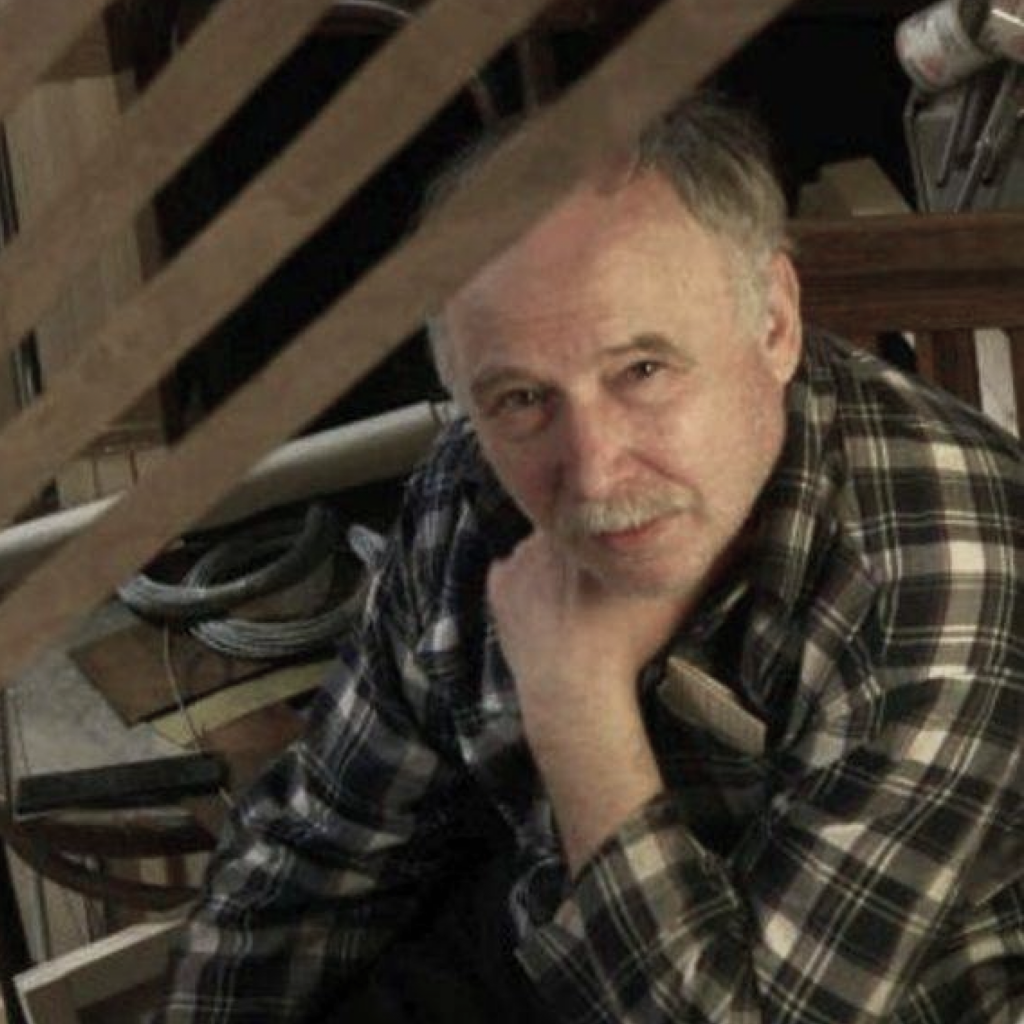

Вячеслав Колейчук. Портрет из книги «Моя азбука». Архив Вячеслава Колейчука

Фотографии: Юлия Захарова / Государственная Третьяковская галерея.

Превью: Вячеслав Колейчук. Живая линия. 2006. Кинетический объект. Фанера, масло, мотор, металлическая трубка. Вид экспозиции. Выставка «Вячеслав Колейчук. Живая линия». Государственная Третьяковская галерея. 2021