Виктор Попков, яркий представитель легендарного поколения художников-шестидесятников, стал одним из ведущих мастеров, определивших облик отечественного искусства второй половины ХХ века. «Его творчество сложное и глубокое в силу своей многомерности, наполненное голосами времени»1, — писал о художнике искусствовед Виталий Манин. В единый стройный «хор» попковских героев — строителей и целинников, студентов и лесорубов, мезенских вдов и велегожских старух — так естественно и гармонично вплелись голоса творческих личностей: художников, поэтов, искусствоведов. Им Виктор Попков посвятил обширную галерею портретов, ставшую неотъемлемой частью его художественного наследия.

________

1Манин В.С. Виктор Попков. – М.:; Советский художник, 1989. —– Б/П

1Манин В.С. Виктор Попков. – М.:; Советский художник, 1989. —– Б/П

Многочисленные портретные образы — живописные и графические, большеформатные и набросочные, однофигурные и групповые — всегда воспроизводились в определенной среде, соответствующей характеру, интересам и чувствам персонажа, изображенного чаще всего в процессе творчества: сложном, многогранном, включающем в себя этапы созерцания и размышления, вдохновения и озарения, непосредственной работы кистью или карандашом.

Обособленность и погруженность в свой внутренний мир стала отличительной чертой портрета художника Николая Ерышева. Особая одухотворенность и увлеченность работой характеризуют образ Расима Бабаева, которого Попков увидел рисующим в окружении чаек. Необычен ракурс — вид сверху — группового портрета «Игорь, Павел и я», где, помимо автора, изображены живописцы Игорь Обросов и Павел Никонов. Примечательна поза рисующего Алексея Каменского. А в образе художника Андрея Тутунова Попков сумел воспроизвести мгновение внутреннего творческого озарения.

Виктор Попков. Игорь, Павел и я. 1974. Картон, темпера.

Государственная Третьяковская галерея

Работа над портретом «Андрей в Прилуках» началась в небольшой, расположенной на берегу Оки деревне, где еще в середине 1950-х годов московский живописец Андрей Тутунов приобрел бревенчатый дом, ставший для него и творческой мастерской, и любимым местом отдыха. Прилуки — некогда богатая слобода московских купцов, торговавших мясом и державших скот на пойменных заливных лугах, во второй половине ХХ века неожиданно оказалась точкой пересечения двух сфер отечественного искусства — официальной и неофициальной. Здесь был родовой дом нонконформиста Владимира Немухина, у которого собирались художники его круга, а к Андрею Тутунову в Прилуки нередко приезжали его друзья из Московского союза художников: Алексей Грицай, Игорь Попов, Андрей Макаров и, конечно, Виктор Попков. Пребывание двух художников в Прилуках весной 1973 года вылилось в удивительное сотворчество, и выполненные ими тогда этюды воплотились в картины, хранящиеся теперь в собрании Государственной Третьяковской галереи.

Позднее Андрей Тутунов вспоминал: «В Прилуках я узнал Виктора с новой стороны. Он был многолик, безбрежен в эмоциях, настроениях. Неистовая жизненная сила, напряженная энергия сменялись внутренней сосредоточенностью. Виктор представляется мне глубоким, подлинным самородком. Слушать его рассказы, высказывания, реплики, всегда острые, остроумные, порой фантастические, всегда талантливые, пронизанные народным лукавством, мудростью, было огромное удовольствие.

Позднее Андрей Тутунов вспоминал: «В Прилуках я узнал Виктора с новой стороны. Он был многолик, безбрежен в эмоциях, настроениях. Неистовая жизненная сила, напряженная энергия сменялись внутренней сосредоточенностью. Виктор представляется мне глубоким, подлинным самородком. Слушать его рассказы, высказывания, реплики, всегда острые, остроумные, порой фантастические, всегда талантливые, пронизанные народным лукавством, мудростью, было огромное удовольствие.

Мне представляется, что никто так щедро, бескорыстно, искренне загораясь чужими работами, не давал советы, как Виктор. Его высказывания были глубоко профессиональны, неожиданны, остры, заставляли задуматься»2.

_________

2Цит. по: Виктор Попков —- в кругу друзей-художников / Юный художник, 1996. - № 2. – С. 32.

2Цит. по: Виктор Попков —- в кругу друзей-художников / Юный художник, 1996. - № 2. – С. 32.

Андрей Тутунов. Попков в Прилуках. 1974. Картон, масло.

Государственная Третьяковская галерея

Воспроизводя в живописи интерьер своего дома, Андрей Тутунов попросил Виктора Попкова попозировать и присесть на лавку около стола, но он подошел к этой задаче творчески и предложил другой вариант — приблизился к окну, уперся рукой в оконную раму и стал внимательно вглядываться вдаль. Таким его и запечатлел Тутунов в своем этюде, а позднее, после трагической гибели Виктора Попкова в ноябре 1974 года, написал картину «Попков в Прилуках». Потрясения от безвременного ухода близкого друга было настолько велико, что Тутунов еще не раз возвращался к этой теме. В 1977 году он выполнил работу «Последняя весна», а в 1978-м — «Памяти Попкова», которые наполнены скорбными воспоминаниями о выдающемся художнике и ассоциациями с его творчеством.

А весной 1973 года Виктор Попков приехал в Прилуки со сломанной правой рукой и вначале только позировал Тутунову, но очень скоро вернулся в привычное для себя состояние — в любом месте, самочувствии и настроении рисовать все, что видел вокруг. Левой рукой он сделал несколько карандашных набросков Тутунова за работой и небольшой этюд маслом — букет расцветающей ивы в деревенской кринке. Они и легли в основу картины «Андрей в Прилуках», выполненную позднее в московской мастерской.

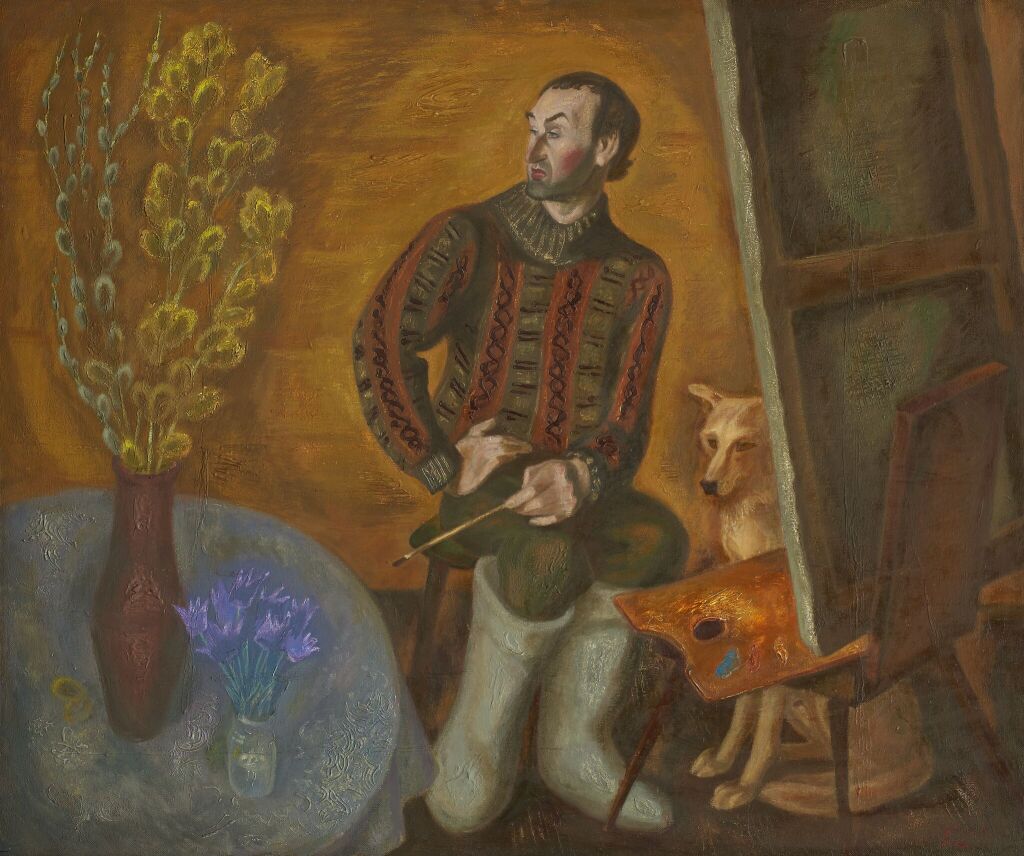

Сложно разработанное пространство картины достаточно условно, в нем не сразу узнается интерьер деревенского дома, хотя теплый медовый цвет его дощатых, едва намеченных художником стен определяет колорит всего полотна, сотканный из золотисто-охристых оттенков. Примечательно, что Виктор Попков отказался от традиционного выстраивания пространства вглубь, а использовал одновременно несколько точек зрения. Если плоскости воспроизведенных на холсте стола и палитры почти полностью развернуты на зрителя, как при виде сверху, то остальные предметы и персонажи даны в боковом перспективном сокращении. Такие художнические «игры» с пространством и перспективой придали особую выразительность и динамику как самому изображению, так и его зрительскому восприятию.

Сложно разработанное пространство картины достаточно условно, в нем не сразу узнается интерьер деревенского дома, хотя теплый медовый цвет его дощатых, едва намеченных художником стен определяет колорит всего полотна, сотканный из золотисто-охристых оттенков. Примечательно, что Виктор Попков отказался от традиционного выстраивания пространства вглубь, а использовал одновременно несколько точек зрения. Если плоскости воспроизведенных на холсте стола и палитры почти полностью развернуты на зрителя, как при виде сверху, то остальные предметы и персонажи даны в боковом перспективном сокращении. Такие художнические «игры» с пространством и перспективой придали особую выразительность и динамику как самому изображению, так и его зрительскому восприятию.

Виктор Попков. Андрей в Прилуках. 1973. Холст, масло, темпера.

Государственная Третьяковская галерея

В образе Андрея Тутунова Виктор Попков запечатлел удивительное соединение бытовой повседневности и творческого акта. Художник изображен в громоздких деревенских валенках и грубом вязаном свитере, но перед этюдником и большим холстом, с кистью в руке. Он смотрит в сторону от поверхности будущей картины и, кажется, видит не ту реальность, которая находится перед ним, а ту, что стоит перед его мысленным взором. Он в состоянии прозрения. Резкий поворот его головы, пристальный взгляд, удивленно приподнятые брови, румянец возбуждения видятся признаками мгновения творческого озарения и экспрессии, почти экстаза авторского вдохновения. Метафорой рождения нового художественного образа воспринимается букет голубых первоцветов и, конечно же, распускающиеся ветви ивы и вербы, уподобленные Попковым взрыву — так же «выстреливают» набухшие почки серебристыми и желтоватыми «сережками», так же вырываются упругие побеги из простой деревенской кринки, традиционные округлые формы которой художник сильно вытянул, придав им сходство с очертаниями гильзы.

Слегка снимает пик этого эмоционального напряжения, охлаждает раскаленную атмосферу творчества изображение умиротворенной, доброй морды собаки, сидящей рядом с Тутуновым. Это Тузик — его любимый пес, которого уличным щенком принес в дом сын художника. Тузик прожил в семье много лет, всегда переезжал вместе со всеми из Москвы в Прилуки или на Академическую дачу и неоднократно становился персонажем картин. Собака тоже воспринимается символом — искренности и преданности, в том числе и художника своему делу, своей профессии.

Слегка снимает пик этого эмоционального напряжения, охлаждает раскаленную атмосферу творчества изображение умиротворенной, доброй морды собаки, сидящей рядом с Тутуновым. Это Тузик — его любимый пес, которого уличным щенком принес в дом сын художника. Тузик прожил в семье много лет, всегда переезжал вместе со всеми из Москвы в Прилуки или на Академическую дачу и неоднократно становился персонажем картин. Собака тоже воспринимается символом — искренности и преданности, в том числе и художника своему делу, своей профессии.

Виктор Попков. Мой день. Встреча. 1968. Холст, масло, темпера.

Государственная Третьяковская галерея

Непременным атрибутом этой профессии служит палитра, которую Виктор Попков изображал на самых знаковых своих полотнах — в автопортрете «Мой день. Встреча» (1968) и на картине «Шинель отца» (1970–1972). В работе «Андрей в Прилуках» палитра также развернута к зрителю, чтобы были видны излюбленные художником краски: охра, красная и голубая.

Виктор Попков. Шинель отца. 1970–1972. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея

«Андрей в Прилуках», как и другие портретные композиции, посвященные творческим личностям, стали результатом размышления автора о своей профессии, о предназначении, ответственности и миссии художника, а также о сути и процессе творчества, о невидимых импульсах рождения художественного образа. Не отвергая портретной точности, Виктор Попков стремился выявить в человеке характерное, но порой скрытое состояние, его незаурядную натуру и внутреннюю сущность, его нравственные и духовные искания и воплотить все это в гиперболизированной, порой гротесковой форме, проявляя дар художника-портретиста и мастерство психологического анализа.