Что такое идиллия?

Генрих Семирадский. Игра в кости. 1899. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея

Идиллия — одна из основных форм буколической поэзии. Так были впервые названы произведения древнегреческого поэта Феокрита (конец IV – первая половина III век до н. э.), малые по объему, различные по жанровым формам. Их объединяет интерес к повседневной жизни простых людей, к интимным чувствам, природе. «Лирический герой» идиллий Феокрита — влюбленный пастух (букол). Композиционные принципы — диалог или песня-рассказ; стилистические особенности — нарочитая наивность или ученая мифологичность. На римской почве крупнейшим буколическим поэтом был Вергилий (70–19 годы до н. э.). В дидактической поэме «Георгики» («Поэма о земледелии») Вергилий воспевает «безмятежную жизнь» сельского жителя. В сборнике «Буколики» изображен идиллический мир пастушеской жизни, «где пробегают светло беспечальные дни человека» (Вергилий, «Энеида»: 6, 663).

«Долин альпийских сын, хозяин мирный мой,

С какою завистью гляжу на домик твой!

Не здесь ли счастье? <…>

Ты любишь ближнего и горд своей свободой,

Ты все нашел, чего веками ждут народы…»Античность как источник европейской цивилизации

Генрих Семирадский. Песня рабыни. 1884. Холст, масло.

Серпуховской историко-художественный музей

Всеми доступными художественными средствами Семирадский воскрешает «античную идиллию», сам верит в нее и побуждает проникнуться своей верой зрителя. Семирадский актуализирует для зрителя второй половины ХIХ столетия определенные грани античных преданий, обращаясь к гедонистическим настроениям своей аудитории. Рай идиллий Семирадского — это рай обретенный.

Античная традиция воспринималась Семирадским, как и многими его современниками, как исток, основание европейской цивилизации. Выбор Семирадским античной тематики позволил ему быть наднациональным, ощущать себя не поляком или русским, но европейцем в широком смысле слова, пить из источника всей европейской цивилизации, выращивать свое искусство из «корня» западного мира.

Рим

Рим будет домом Семирадского, источником бесконечных художественных впечатлений; античные памятники Рима, его роскошные виллы, разнообразие и красочность этнических типов — питательная среда его искусства. Рим окончательно оформит эстетические принципы Семирадского в систему, придаст его работам монументальность и благородство большого стиля, воспитает в нем чувство декоративизма; воздух и природа юга Италии очистят его колорит от «музейных» коричневых тонов, сделают его пленэризм таким живым и достоверным.

Природа

Генрих Семирадский. Танец среди мечей. 1881. Холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея

Пейзажи, написанные Семирадским по натурным впечатлениям, включались в крупноформатные полотна. В большом холсте он умел сохранять свежесть натурных впечатлений, закрепленную в этюде. Стойкий набор мотивов и тем, самостоятельность образа средиземноморской природы в его картинах позволяют говорить о Семирадском как о пейзажисте. Синева залива; оливы с серебристой листвой, дающие тень и прохладу, столь желанную в жаркий день; горы с розовыми и сиреневыми складками вдали; высокое синее небо; вспышки огоньков цветов, растущих у камней; архитектура малых форм — мраморные фонтаны, скамейки, лестницы, гроты, а также скульптура, мастерски вписанная в пейзаж и участвующая в композиционном решении, вносящая смысловые акценты; позеленевший мрамор обрамлений фонтанов; нагретый солнцем камень старых выщербленных ступеней — вот набор элементов пленительных пейзажей художника.

Образ средиземноморской природы оказался столь близок русским зрителям, коллекционерам Семирадского, так как наглядно воплощал сложившийся в литературе русского романтизма образ юга, где «солнце блещет». Воздух Италии, краски, тени, звуки, которыми он наполнялся, сами по себе вселяли в русских путешественников «необъяснимое чувство счастья». Этот воздух пронизывает малые и большие холсты Семирадского и до сих пор привлекает сердца зрителей, в нем секрет «манкости» работ художника.

Скульптура

Генрих Семирадский. По примеру богов. 1888.

Национальная галерея Армении, Ереван

Формула авторской трактовки жара «идиллии» была впервые найдена Семирадским в картине «По примеру богов», которая была приобретена Александром II для Эрмитажа, получила широкую известность и впоследствии неоднократно повторялась художником.

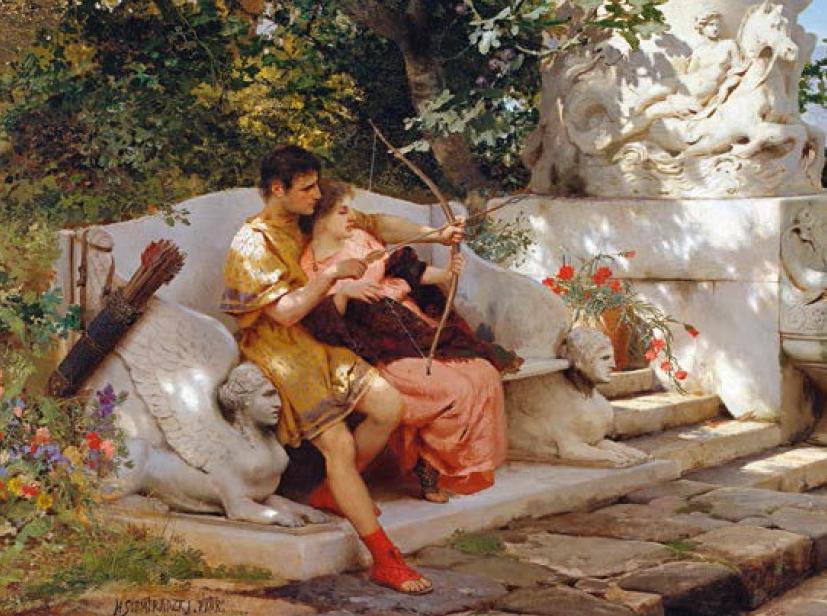

Генрих Семирадский. Опасный урок. Около 1895. Холст, масло.

Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Картина «Опасный урок» также представляет собой сцену «из античного быта» с аллегорической подкладкой. Опасная игра (стрельба из лука по мишени, на которой нарисована голова горгоны Медузы) приобретает второй смысл — намекает на опасности любви, будущие повороты судьбы. Маленький мальчик с луком, лукаво смотрящий на влюбленную пару, — своего рода воплощение Эрота, бога любви. Атмосфера томной неги, любовного томления пронизывает полотно. И опять часть аллегорической программы несет на себе скульптура. На круглой мраморной базе — барельеф с изображением Амфитриты на гиппокампе, чудном морском коне, который восходит к алтарю Домиция Агенобарба (II век до н. э, Глиптотека, Мюнхен).

Амфитрита — одна из нереид, похищенная любвеобильным Посейдоном и вынужденная стать его супругой. Следуя за знаками-подсказками художника, мы вспоминаем и миф о девушке Медузе, которой Посейдон силой овладел у источника Афины Паллады, и оскорбленная богиня за осквернение своих вод покарала несчастную, превратив ее в смертоносное чудовище. Так истории, рассказанные в мифах, служат предостережением смертным.

Семирадский изображает скульптуру о многих «идиллиях» 1870–1880-х годов. Как правило, «скульптурные цитаты» в картинах Семирадского — реальные античные памятники, перекочевавшие на его холсты из Капитолийского музея. Семирадский нуждается в скульптуре, она необходимый атрибут «античных жанров». Соединение скульптуры и персонажей его картин — девушек и юношей в тогах и туниках на одном полотне — «работает» на идею оживающей античности, показывает нам красивых людей древности «подобных богам».

Одновременно Семирадский подчеркивает, что искусство, наряду с природой — естественная среда повседневной жизни людей античной эпохи. Кроме того, мрамор позволял блеснуть мастерством изображения рефлексов и солнечных бликов на его белоснежной поверхности, которым в совершенстве владел Семирадский; белое пятно разбивает яркую пеструю цветовую палитру «идиллий».

Вода

Генрих Семирадский. Рим. Деревня. За водой. 1880.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

Место действия большинства камерных «идиллий» Семирадского обозначено в названиях: «У водоема», «У источника», «У бассейна». Семирадский отразил в своих полотнах характерную черту жизни античного города — обилие колодцев, фонтанов, постоянный аккомпанемент воды.

«Вода была для римлян необходимым элементом особого ценностного состояния, которое они обозначали непереводимым словом otium. В этом понятии соединились для них удовлетворение выполненной жизненной задачей; отдых от дел, войны или общественных обязанностей; досуг, отданный творчеству, беседе и размышлениям; наслаждение красотой благоустроенной природы и произведений искусства. “Покой в сочетании с достоинством” — определял их Цицерон и добавлял, что такое сочетание “самое важное и наиболее желательное для всех здравомыслящих четных и благоденствующих людей…”. Вода была аккомпанементом отдыха, его условием, темой успокоительного разговора».1 Струи воды изливались из львиной маски, из клюва птицы, из горлышка амфоры и падали в небольшой бассейн. Помещение в доме, в центре которого был фонтан, римляне называли нимфеем. Часто нимфеи сооружали в местах, где отправлялся местный культ ручьев и текущей воды, в источниках которого не разрешалось купаться, «так что их комфортный смысл был неотделим от сакрального».2

___________________

1. Кнабе Г.С. Древний Рим — история и повседневность. Очерки. М., 1986. С. 38, 41.

2 Там же. С. 41.

13 октября отмечали праздник фонтаналий, посвященный богу источников Фонту, в его честь в этот день украшали колодцы и родники. «Единый строй восприятия охватывал… не только естественные водоемы, но соединял в общем сакральном представлении источники, реки, водопроводы, колодцы, фонтаны, уличные колонки. Водопровод… воспринимался как простое продление источника, а водоразборная колонка или уличный фонтан — как один из его выходов… водопровод никогда не превращался до конца в инженерно-техническое сооружение. И при расцвете империи он продолжал оставаться для ее граждан током живой воды, имеющим свое начало, свое духовное бытие, свое лицо… Противоестественным и кощунственным представлялось пресечение свободного тока природной воды, доставленной водопроводом в город… Римские краны в тех редких случаях, когда они использовались, были сконструированы так, что лишь сужали струю воды, но никогда не перекрывали ее полностью. Священный шум и плеск древней, природной, живой воды сопровождали жизнь италийских городов…».3 И этот шум живой воды мы словно слышим в «идиллиях» Семирадского.

___________________

3 Там же. С. 83–84.

Счастливая семья

Генрих Семирадский. У водоема. 1895. Холст, масло.

Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева

В 1890-е годы происходит определенная трансформация и развитие жанра «античных идиллий» в творчестве Семирадского. Они освобождаются от аллегорических иносказаний; пейзаж, и прежде занимавший существенное место в образной ткани произведений этого рода, начинает доминировать, уменьшается формат картин и масштаб фигур. Почти исчезает скульптура. В камерных холстах 1890-х больше естественности, непосредственности, меньше литературности, театральности поз и жестов. Эти жанровые сценки представляют разнообразные стороны жизни греческого народа: торговля у храма украшениями и благовониями, ловля рыбы, игра в кости… Главные герои поздних идиллий — женщины и дети.

Одна из центральных тем идиллий 1890-х — тема счастливой семьи как первоэлемента гармонического существования. «У водоема» — пример подобной семейной идиллии. Ее сюжетный мотив — мирная картина жизни семьи в полуденный час. Маленькая девочка держит в руке красное яблоко — символ грядущего соблазна и грехопадения мира, о котором еще не ведает человек античности. Но аллегорический подтекст введен очень ненавязчиво и замаскирован под бытовую деталь.

Одна из картин Семирадского из цикла, посвященного старым итальянским монастырям, называется «С утешением и помощью». «Утешением» и «помощью» было само искусство Семирадского — укол обезболивающего, лекарство релаксирующего, успокаивающего действия, столь востребованное в смутные, полные тревожных предчувствий и нервного напряжения 1890-е годы.